Quasi-collision avec le relief lors de l’approche finale aux instruments

Air Creebec Inc.

Boeing of Canada Ltd. De Havilland Division DHC-8-106, C-FLSX

Aéroport de Val-d’Or (CYVO) (Québec)

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).

Résumé

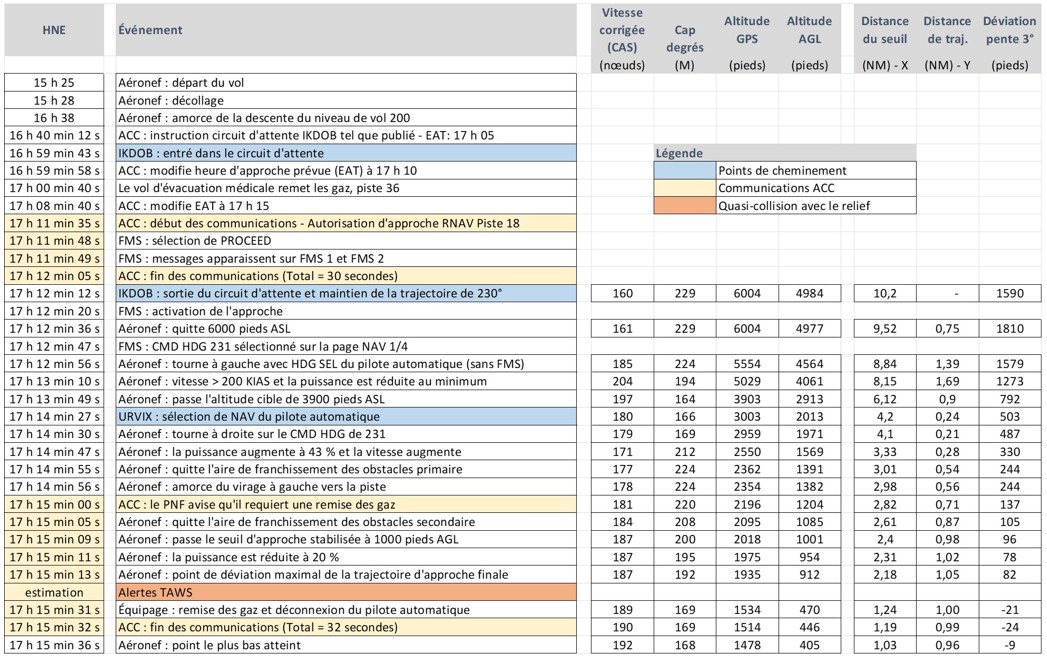

Le 26 octobre 2023, à 15 h 25, heure avancée de l’Est, l’aéronef Boeing of Canada Ltd. De Havilland Division DHC-8-106 (immatriculation C-FLSX, numéro de série 285) exploité par Air Creebec Inc. a amorcé son vol de l’aéroport de Chisasibi (CSU2) (Québec) à destination de l’aéroport de Val-d’Or (CYVO) (Québec) selon les règles de vol aux instruments, avec 2 membres d’équipage de conduite, 1 membre d’équipage de cabine et 28 passagers à bord. Quelques instants après avoir débuté sa descente du niveau de vol 200, l’équipage de conduite a reçu l’instruction d’effectuer un circuit d’attente au point de cheminement d’approche initiale IKDOB en raison d’un aéronef qui allait se poser à CYVO avant lui.

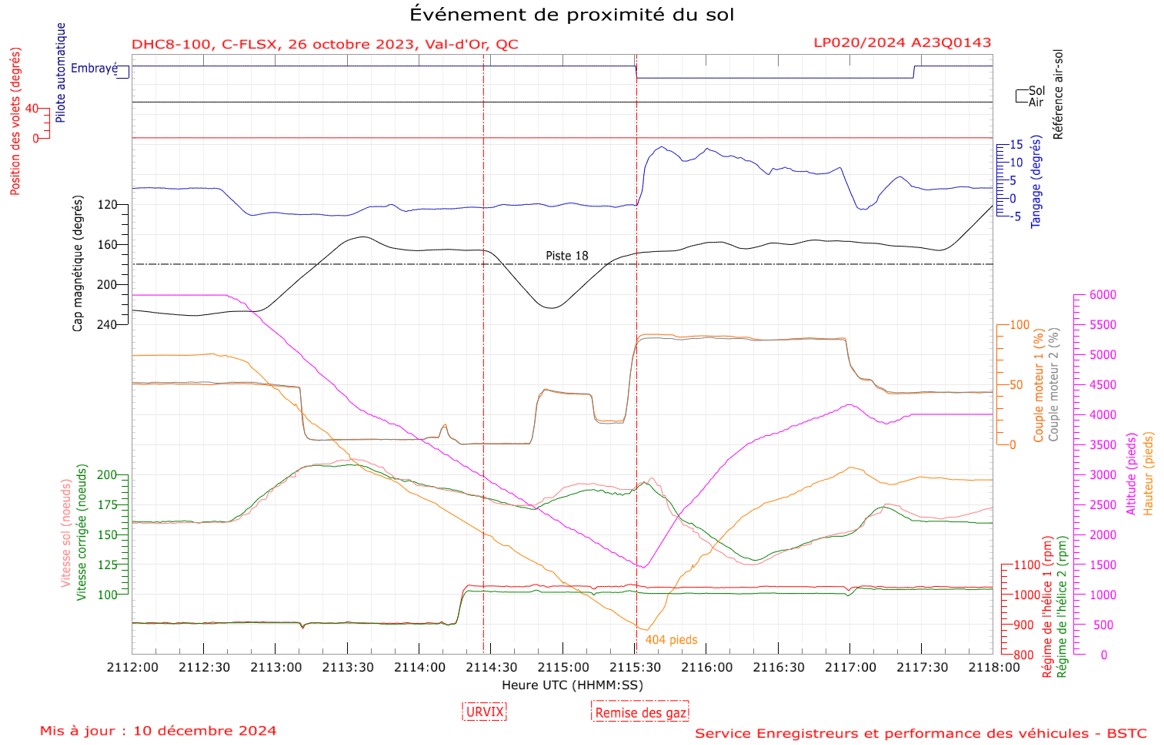

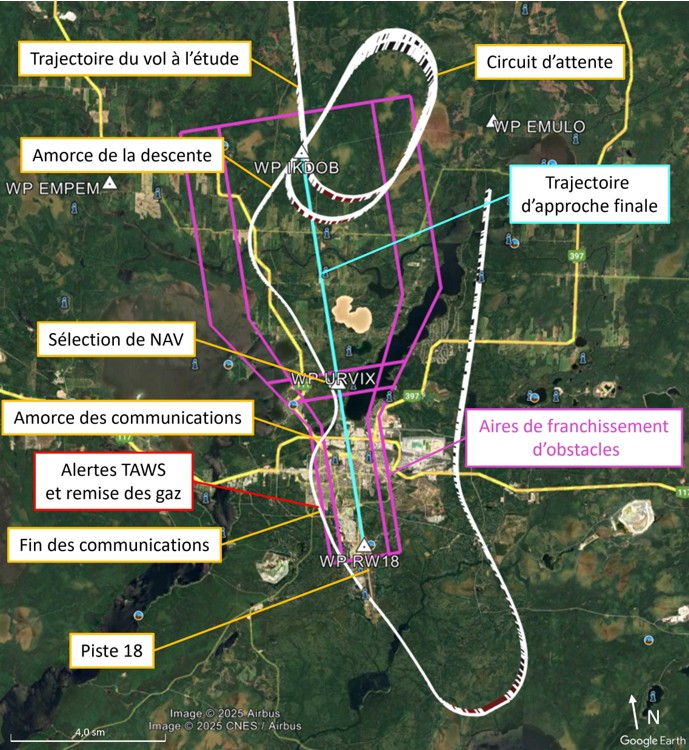

L’aéronef de l’événement était dans le circuit d’attente à 6000 pieds au-dessus du niveau de la mer depuis 12 minutes lorsqu’il a été autorisé à effectuer l’approche de navigation de surface par système mondial de navigation par satellite vers la piste 18 à CYVO. L’aéronef a quitté le circuit d’attente et s’est retrouvé sur une trajectoire divergente de l’approche. Le pilote qui n’était pas aux commandes a dû reprogrammer le système de gestion de vol afin de récupérer l’approche. Une 2e divergence de trajectoire est survenue au point de cheminement d’approche finale, et après que des alertes du système d’avertissement et d’alarme d’impact aient été générées, l’équipage de conduite a effectué une remise des gaz. L’aéronef s’est retrouvé à 405 pieds au-dessus du sol à 0,98 mille marin à droite de la trajectoire d’approche finale et à 1,46 mille marin du seuil de la piste. Une 2e approche a été effectuée et l’aéronef s’est posé sur la piste 18 sans encombre.

1.0 Renseignements de base

1.1 Déroulement du vol

Le 26 octobre 2023, à 9 h 49Les heures sont exprimées en heure avancée de l’Est (temps universel coordonné moins 4 heures)., un aéronef Boeing of Canada Ltd. De Havilland Division DHC-8-106 exploité par Air Creebec Inc. (Air Creebec) a amorcé une série de 5 vols à partir de l’aéroport international Montréal/Pierre Elliott Trudeau (CYUL)Tous les lieux mentionnés dans le présent rapport se trouvent au Québec, sauf indication contraire., avec un retour prévu à 20 h 15.

À 15 h 25, l’aéronef est parti de l’aéroport de Chisasibi (CSU2) pour effectuer le 3e vol de la série, selon les règles de vol aux instruments (IFR), à destination de l’aéroport de Val-d’Or (CYVO). Deux membres d’équipage de conduite, 1 membre d’équipage de cabine et 28 passagers étaient à bord. Lors du vol à l’étude, le commandant de bord était le pilote non aux commandes (PNF) et le premier officier, assis dans le siège de droite, était le pilote aux commandes (PF).

Quelques instants après avoir quitté le niveau de vol 200, le centre de contrôle régional (ACC) de Montréal a avisé l’équipage de conduite qu’un vol d’évacuation médicale (MEDEVAC) prioritaire allait se poser à CYVO avant lui, et lui a donné l’instruction de procéder directement au point de cheminement d’approche initiale IKDOB pour y effectuer le circuit d’attente publié. Le PNF a activé la fonction DTO [procéder directement] au point de cheminement d’approche initiale IKDOB et le système de gestion de vol (FMS) a navigué l’aéronef directement vers IKDOB (5e item du plan de vol). Deux autres points IKDOB figuraient au plan de vol du FMS : un au début de l’approche (7e item du plan de vol), et un à la fin de l’approche interrompue (12e item du plan de vol).

Par la suite, lorsque le PNF a tenté d’ajouter un circuit d’attente au point IKDOB avant l’approche (5e item du plan de vol), le FMS a offert par défaut le circuit d’attente préprogrammé au point de cheminement IKDOB à la fin de l’approche interrompue (12e item du plan de vol) (voir la section 1.6.4.2 Page du circuit d’attente). Lorsque le PNF a activé la fonction DTO HOLD [procéder directement au circuit d’attente] offerte au bas à gauche de cette page, le FMS a navigué vers le point de cheminement de circuit d’approche interrompue IKDOB correspondant au dernier point de cheminement du plan de vol (12e item du plan de vol), à l’insu de l’équipage de conduite.

L’heure d’approche prévue était 17 h 05, et en fonction du carburant à bord, l’aéronef pouvait demeurer environ 20 minutes dans le circuit d’attente avant de devoir procéder vers l’aéroport de dégagement, soit CYUL. Le PNF a communiqué avec la régulation des vols d’Air Creebec pour changer l’aéroport de dégagement de CYUL à Chibougamau/Chapais (CYMT). CYMT étant la prochaine destination et moins loin que CYUL, ce changement permettait à l’aéronef de l’événement d’attendre dans le circuit d’attente approximativement 25 minutes additionnelles, pour un total d’environ 45 minutes.

À 17 h, l’aéronef est entré dans le circuit d’attente à 6000 pieds au-dessus du niveau de la mer (ASL) et à ce moment-là, un autre aéronef s’est établi dans le circuit d’attente au point IKDOB à 7000 pieds ASL. Au même moment, l’aéronef MEDEVAC, qui effectuait une approche vers la piste 36, a fait une remontée en raison des conditions météorologiques qui ne lui permettaient pas de voir la piste. L’aéronef MEDEVAC a avisé l’ACC qu’il n’était pas prêt à effectuer une autre approche immédiatement, et l’ACC l’a envoyé à environ 20 milles marins (NM) à l’ouest de CYVO dans un circuit d’attente, afin de permettre aux autres aéronefs de faire leur approche vers la piste 18 à CYVO.

À 17 h 11 min 35 s, l’ACC a autorisé l’équipage de conduite du vol à l’étude à effectuer l’approche de navigation de surface par système mondial de navigation par satellite (approche RNAV [GNSS] PISTE 18) et lui a demandé de confirmer s’il pouvait procéder directement à l’approche de sa position ou s’il devait faire un autre tour dans le circuit d’attente. L’équipage de conduite a confirmé qu’il pouvait procéder directement à l’approche.

L’ACC a ensuite demandé à l’équipage de conduite de passer sur la fréquence obligatoire (118,5 MHz), et de revenir sur la fréquence présente pour l’informer lorsqu’il descendrait sous 5000 pieds ASL. Ces communications ont duré 30 secondes et se sont terminées tandis que l’aéronef était à 7 secondes du point IKDOB, toujours à 6000 pieds ASL, soit 1590 pieds au-dessus de la pente d’approche. Pendant ces communications, le PNF a activé la fonction PROCEED [procéder à] du FMS pour quitter le circuit d’attente au prochain passage au point IKDOB. Le FMS consiste en 2 systèmes synchronisés. L’activation de la fonction PROCEED a généré des messages sur les 2 systèmes nécessitant des accusés de réception de la part du PNF et du PF. Le PF a accusé réception juste avant le passage à IKDOB et le PNF, juste après.

À 17 h 12 min 12 s, l’aéronef est passé au point IKDOB correspondant au 12e item du plan de vol, soit au dernier point de cheminement d’approche interrompue. Le dernier point de cheminement du plan de vol ayant été atteint, le FMS a maintenu l’aéronef sur sa trajectoire présente, qui divergeait de 48° de la trajectoire d’approche finale. Le PNF a tenté d’utiliser le système d’atterrissage aux instruments, mais puisque l’équipement de mesure de distance du radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence de YVO ne fonctionnait pas, il a reprogrammé et activé l’approche RNAV (GNSS) PISTE 18 dans le FMS. Au moment de l’activation de l’approche, le FMS a synchronisé le cap de l’aéronef avec la fonction CMD HDG [cap à commander] et a maintenu la trajectoire présente en attendant que le PNF confirme le cap entré sous la fonction CMD HDG. À ce moment-là, le PNF a réalisé que la descente n’avait pas été amorcée et a saisi 3900 piedsL’altitude de 3900 pieds est l’altitude minimale de secteur, qui assure une marge de franchissement d’obstacles de 1000 pieds au-dessus de tous les obstacles situés dans un rayon d’au moins 25 NM centré sur le point de cheminement d’approche finale URVIX. dans le contrôleur de présélection d’altitude pour que le pilote automatique fasse un palier à cette altitude. Toutefois, le mode ALT SEL [présélection d’altitude] n’a pas été sélectionné et le palier n’a pas été fait.

À 17 h 12 min 36 s, le PF a amorcé la descente à un taux de descente fixe avec le mode VS [vitesse verticale] du pilote automatique. La puissance n’a pas été réduite. La vitesse indiquée en nœuds (KIAS) est passée progressivement de 161 à 204 KIAS, moment où la puissance a été réduite au minimum. Pendant ce temps-là, le PNF a de nouveau tenté de rétablir une trajectoire d’interception de l’approche finale dans le FMS et a sélectionné le cap offert par la fonction CMD HDG du FMS, soit le cap actuel de l’aéronef.

À 17 h 12 min 56 s, le mode HDG [cap] du pilote automatique a été enclenché (sans le FMS) pour amorcer le virage à gauche en direction du point de cheminement d’approche finale URVIX. L’aéronef était alors à 5550 pieds ASL, à 8,84 NM du seuil de la piste 18 et à 1,39 NM à droite de la trajectoire d’approche finale.

Juste avant d’atteindre URVIX, la barre de l’indicateur d’écart de routeVoir la section 1.6.2 Indicateur de situation horizontale du présent rapport pour davantage d’information à ce sujet. a commencé à se déplacer vers le centre. L’équipage de conduite a sélectionné le mode NAV [navigation] du pilote automatique pour intercepter la trajectoire d’approche finale. L’aéronef a alors amorcé un virage à droite et est passé à 0,24 NM à droite d’URVIX, à 500 pieds au-dessus de la pente d’approche. L’aéronef évoluait à une vitesse de 180 KIAS en configuration lisse (volets et train d’atterrissage rentrés). Le virage à droite s’est poursuivi sans que la trajectoire d’approche finale soit interceptée.

Lorsque le cap de l’aéronef a dépassé la trajectoire désirée (182° magnétiques), le PNF (qui n’avait pas la piste en vue) a activé la fonction DTO du FMS pour tourner à gauche directement vers la piste.

À 17 h 14 min 47 s, la puissance des moteurs a augmenté, pour passer du ralenti (0 %) à 43 %. Toutefois, l’aéronef est demeuré en descente à un taux constant d’environ 1300 pi/min, et sa vitesse a progressivement augmenté, pour passer de 171 à 187 KIAS avant que la puissance ne soit réduite à 20 %.

À 17 h 14 min 56 s, l’aéronef a amorcé un virage à gauche vers la piste.

À 17 h 15 min 00 s, tandis que l’aéronef était à 1200 pieds au-dessus du sol (AGL), le PNF a demandé à l’ACC l’autorisation de faire une remise des gaz en raison de difficultés de navigation, et l’échange de communications s’est poursuivi pendant 32 secondes.

À 17 h 15 min 05 s, l’aéronef a quitté latéralement l’aire de franchissement des obstacles en approche finale à 1085 pieds AGL et quelques secondes plus tard, l’aéronef a franchi le point désigné d’approche stabilisée (stabilized approach gate) de 1000 pieds AGL, environ 1 NM à droite de la trajectoire d’approche, à 187 KIAS en configuration lisse.

Environ 6 secondes avant la fin des communications, des alertes du système d’avertissement et d’alarme d’impact (TAWS) ont été générées (figure 1), et le FMS a automatiquement affiché la page d’information sur une collision imminente avec le relief.

Le commandant de bord a ordonné une remise des gaz et simultanément, le PF a débranché le pilote automatique, a augmenté la puissance au maximum et l’aéronef a été établi dans une assiette en cabré 1 seconde avant la fin de la communication avec l’ACC.

Selon les données de vol, l’aéronef est descendu à 405 pieds AGL à 0,96 NM à droite de la trajectoire d’approche finale et à 1,03 NM du seuil de la piste, toujours en configuration lisse, à une vitesse de 192 KIAS. L’équipage de conduite n’a pas remarqué le niveau de proximité du sol. L’équipage de conduite a amorcé la procédure d’approche interrompue et a été autorisé à exécuter de nouveau l’approche RNAV (GNSS) PISTE 18 via la transition au point EMULO. La 2e approche s’est déroulée sans encombre, et l’aéronef s’est posé à 17 h 29.

1.2 Personnes blessées

Il n’y a eu aucun blessé.

1.3 Dommages à l’aéronef

L’aéronef n’a subi aucun dommage.

1.4 Autres dommages

Il n’y a pas eu d’autres dommages.

1.5 Renseignements sur le personnel

Commandant de bord | Premier officier | |

|---|---|---|

Licence de pilote | Licence de pilote de ligne (ATPL) | Licence de pilote professionnel (CPL) |

Date d’expiration du certificat médical | 1er juillet 2024 | 1er décembre 2024 |

Heures totales de vol | 10 651 | 1492 |

Heures de vol sur type | 9246 | 245 |

Heures de vol au cours des 24 heures précédant l’événement | 3,2 | 3,2 |

Heures de vol au cours des 7 jours précédant l’événement | 3 | 14 |

Heures de vol au cours des 30 jours précédant l’événement | 50 | 58 |

Heures de vol au cours des 90 jours précédant l’événement | 107 | 160 |

Heures de vol sur type au cours des 90 derniers jours | 104 | 157 |

Heures de service avant l’événement | 7,25 | 7,25 |

Heures hors service avant la période de travail | 12 | 38 |

L’équipage de conduite possédait les licences et les qualifications nécessaires pour effectuer le vol conformément à la réglementation en vigueur.

Le commandant de bord était au service d’Air Creebec sur le DHC-8 à titre de premier officier depuis 2006 et à titre de commandant de bord depuis 2020.

Le premier officier était au service d’Air Creebec depuis avril 2023, avait suivi sa formation initiale et avait réussi son contrôle de la compétence du pilote sur le DHC-8 en mai 2023.

1.6 Renseignements sur l’aéronef

Le DHC-8-106 est un aéronef bimoteur pressurisé à turbopropulseurs et à aile haute muni d’un train d’atterrissage escamotable. L’aéronef à l’étude est certifié pour un équipage de conduite composé de 2 pilotes. Au moment de l’événement, il était configuré pour pouvoir transporter jusqu’à 37 passagers, avec au moins 1 membre d’équipage de cabine.

Constructeur | Boeing of Canada Ltd., De Havilland Division* |

|---|---|

Type, modèle et immatriculation | DHC-8-106, C-FLSX |

Année de construction | 1991 |

Numéro de série | 285 |

Date d’émission du certificat de navigabilité | 7 mars 2007 |

Total d’heures de vol cellule | 51 278,3 heures |

Type de moteur (nombre) | Pratt & Whitney Canada PW121 (2) |

Type d’hélice (nombre) | Hamilton Standard 14SF-7 (2) |

Masse maximale autorisée au décollage | 36 300 lb (16 465,7 kg) |

Types de carburant recommandés | Jet A, Jet A1, Jet B, JP-4, JP-5, JP-8 |

Type de carburant utilisé | Jet A1 |

* À l’heure actuelle, De Havilland Aircraft of Canada détient le certificat de type pour cet aéronef.

L’aéronef était entretenu selon un calendrier de maintenance approuvé par Transports CanadaAir Creebec Inc., Maintenance Schedule Dash-8-100 P0285T Revision V5 #2 (25 avril 2024).. Aucune défectuosité non corrigée n’était consignée au moment de l’événement. En outre, rien n’indique que la défaillance d’un composant ou d’un système a joué un rôle dans l’événement à l’étude.

La masse et le centre de gravité se trouvaient dans les limites prescrites.

1.6.1 Vitesses maximales d’exploitation

Selon le manuel de volDe Havilland Aircraft of Canada Limited, Airplane Flight Manual PSM 1-81-1A, DHC-8 Series 100, Model 106, Approved Flight Manual (11 mars 2022), section 2.4.1, p. 2-4-1. de l’aéronef à l’étude, la vitesse maximale de manœuvre du train d’atterrissage (Vlo) est de 158 KIAS. Les vitesses maximales avec les volets sortis (Vfe) selon la configuration des volets sont les suivantes :

Configuration des volets | Vitesse maximale (KIAS) |

|---|---|

Volets à 5° | 148 |

Volets à 15° | 148 |

Volets à 35° | 130 |

1.6.2 Indicateur de situation horizontale

L’indicateur de situation horizontale (HSI) (figure 2) présente de nombreux affichages qui, ensemble, fournissent une représentation du déplacement de l’aéronef par rapport à la trajectoire de navigation sélectionnée. La route du HSI peut être sélectionnée en tournant le bouton COURSEDe Havilland Aircraft of Canada Limited, Dash 8 Operating Data PSM 1-8-1, (30 septembre 2003), chapitre 14 : Flight Instruments, System Description, Horizontal Situation Indicator, p. 14.20.13 et 14.20.14.. Lorsque la navigation par FMS est sélectionnée, la trajectoire de la route active du FMS est automatiquement sélectionnée sur le HSI. L’indicateur d’écart de route au centre représente le centre de la trajectoire sélectionnée. L’indicateur de pente apparaît à droite lorsque le mode d’approche sélectionné contient aussi une pente (pas visible sur la photo).

Pendant l’événement à l’étude, au moment de l’activation de l’approche (ACT APPR) après la sortie du circuit d’attente à IKDOB, les HSI du PF et du PNF se sont alignés sur la trajectoire d’approche finale (182°).

L’aéronef à l’étude ne disposait pas d’écran de navigation permettant de voir la position de l’aéronef sur une carte.

1.6.3 Modes du pilote automatique

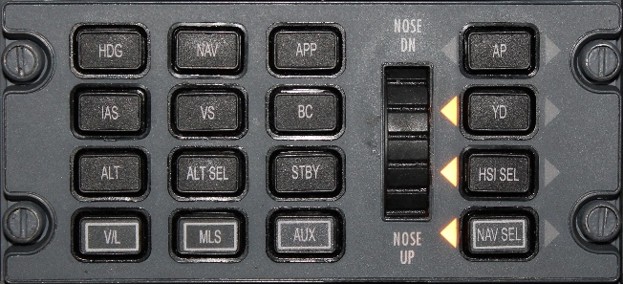

Les différents modes du pilote automatique sont sélectionnés par l’entremise du contrôleur de vol (figure 3), qui est situé sur le panneau antiéblouissement. Le mode HDG [cap] active les commandes de guidage latéral en fonction du cap sélectionné qui est affiché sur le HSI. Le mode NAV [navigation] active les commandes de guidage latéral pour l’interception et le maintien de la trajectoire de navigation sélectionnée et affichée sur le HSI. Le mode VS [vitesse verticale] maintient un taux de montée ou de descente constant qui est ajusté avec la molette du contrôleur de vol. Le mode ALT SEL [présélection d’altitude] active les commandes verticales pour maintenir l’altitude présélectionnée affichée sur le contrôleur de présélection d’altitude (figure 4).

Le mode ALT [maintien d’altitude] active les commandes verticales pour maintenir l’altitude de l’aéronef au moment de l’engagement du mode. Le mode ALT s’engage automatiquement lorsque le mode ALT SEL est activé dans le pilote automatique et que l’aéronef atteint l’altitude sélectionnée dans le contrôleur de présélection d’altitudeIbid., chapitre 7 : Automatic Flight, System Description, p. 07.10.1 à 07.10.4.. Lors d’un changement d’altitude cible, généralement le PNF change l’altitude du contrôleur de présélection d’altitude alors que le PF active le mode ALT SEL sur le contrôleur de vol.

1.6.3.1 Avertisseur d’altitude

L’avertisseur d’altitude a pour but d’aider les pilotes à intercepter l’altitude sélectionnée et à y demeurer. Lorsque l’aéronef arrive à 1000 pieds de l’altitude sélectionnée sur le contrôleur de présélection d’altitude, un voyant s’illumine sur l’altimètre et une alerte sonore retentit. À 250 pieds de l’altitude sélectionnée, le voyant s’éteint. Par la suite, si une déviation d’altitude de plus de 250 pieds par rapport à l’altitude sélectionnée survient, le voyant s’illumine et une autre alerte sonore peut retentir selon les options d’installation. L’aéronef du vol à l’étude n’avait pas cette option et n’a donc pas généré d’alertes sonores.

1.6.4 Système de gestion de vol

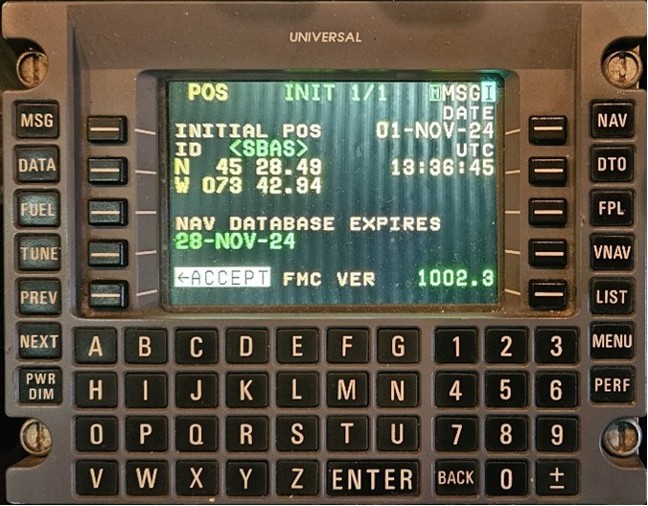

L’aéronef à l’étude, comme tous les Dash-8 d’Air Creebec, est équipé de 2 FMS de type UNS-1Lw fabriqués par Universal Avionics et dotés de la version 1002.3 du logiciel pilote. Ces FMS fonctionnent en mode synchronisé tout en permettant à chaque pilote de consulter et de modifier le plan de vol au besoin. Ils sont dotés d’un panneau de commande et d’affichage plat (figure 5) où sont affichés, entre autres, les divers points de cheminement du plan de vol. C’est aussi à l’aide de ce panneau que sont programmées les modifications au plan de vol du FMS.

Treize aéronefs de la flotte d’Air Creebec sont équipés d’un indicateur d’assiette analogique et d’un HSI classique. Six aéronefs sont équipés d’un système d’instruments électroniques de vol configuré avec l’indicateur-directeur d'assiette électronique et l’indicateur de situation horizontale électronique. Ce système d’instruments de vol électroniques offre une capacité limitée d’affichage de la trajectoire d’approche. Deux aéronefs sont équipés d’un écran de navigation qui fournit une représentation visuelle de la route définie dans le FMS, des circuits d’attente, des trajectoires d’approche et de certains des autres aéronefs évoluant à l’intérieur de la distance d’affichage de l’écran de navigation.

L’aéronef à l’étude n’étant pas équipé d’écran de navigation, la trajectoire active du FMS était seulement visible sur le HSI (voir la section 1.6.2 Indicateur de situation horizontale).

1.6.4.1 Pages du plan de vol

Le plan de vol du FMS est présenté sur le panneau de commande et d’affichage du FMS. En raison de sa longueur, le plan de vol est affiché sur plusieurs pages (pages du plan de vol FPL 1/ 4 à FPL 4/ 4).

Dans le cas du vol à l’étude, le FMS naviguait directement vers le point IKDOB, le 5e item du plan de vol, qui était affiché en magenta au haut à gauche de l’écran de la page FPL 2/ 4 (figure 6). La couleur magenta indique un point de cheminement actif, c’est-à-dire le prochain point de cheminement à survoler. L’item suivant (*RNV 18*) correspondait au début de l’approche et il était suivi du 7e item du plan de vol, soit le point IKDOB après le début de l’approche dans le FMS (figure 6).

La page FPL 3/ 4 du plan de vol du FMS (figure 7) comportait un 3e point IKDOB (le 12e item du plan de vol) à la fin de l’approche interrompue, sur lequel un circuit d’attente était préprogrammé.

1.6.4.2 Page du circuit d’attente

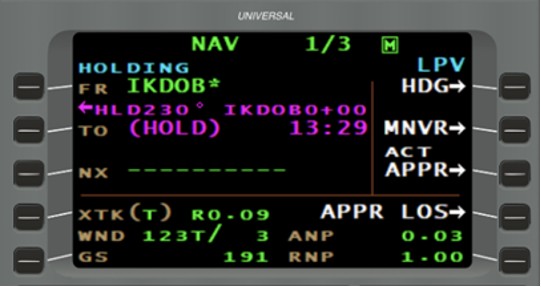

Lorsque la fonction MNVR [manœuvre] est sélectionnée depuis la page principale de navigation (NAV 1/3), la page de définition du circuit d’attente (HOLDING 1/1) s’affiche par défaut (figure 8) si le plan de vol du FMS contient un circuit d’attente.

Dans le cadre du vol à l’étude, lorsque l’équipage de conduite a tenté d’ajouter un circuit d’attente au point IKDOB avant l’approche (au 5e item du plan de vol), le FMS a offert par défaut le point IKDOB correspondant au 12e item du plan de vol associé au circuit d’attente préprogrammé au dernier point de cheminement d’approche interrompue de l’approche RNAV (GNSS) PISTE 18. Lorsque la page de définition du circuit d’attente était affichée, rien n’indiquait lequel des 3 points IKDOB du plan de vol était utilisé par le FMS.

Si l’équipage de conduite active la fonction DTO HOLD [procéder directement au circuit d’attente] offerte sur cette page (en bas à gauche sur la figure 8) pour se diriger directement au circuit d’attente défini à IKDOB sans changer le point offert par défaut, le FMS navigue directement vers le dernier point IKDOB (le 12e item du plan de vol), à la fin de l’approche interrompue.

1.6.4.3 Pages de navigation

La page généralement affichée pendant les diverses étapes du vol est la page principale de navigation (NAV 1/3).

Lorsque le vol à l’étude a procédé directement à IKDOB avant la programmation du circuit d’attente, la page principale de navigation affichait une route de la position présente (PPOS) à IKDOB (5e item du plan de vol). Le point suivant, *RNV 18*, indiquait le début de l’approche RNAV (GNSS) PISTE 18.

L’indication en bleu du mode APPR ARMED [approche armée] au haut à gauche de l’écran signifiait que l’approche était armée et serait automatiquement activée lorsque l’aéronef passerait le point IKDOB (figure 9).

Après la programmation du circuit d’attente à IKDOB, la page principale de navigation affichait toujours PPOS à IKDOB et le point suivant était remplacé par le circuit d’attente (HOLD) (figure 10), ce qui indiquait que le circuit d’attente serait effectué à IKDOB.

L’indication en bleu du mode HOLDING [en circuit d’attente] au haut à gauche de l’écran signifiait que le FMS était en mode de circuit d’attente.

Après le survol du point IKDOB pour entrer dans le circuit d’attente, la page principale de navigation affichait de IKDOB à HOLD et le point suivant était remplacé par des tirets (figure 11), ce qui indiquait qu’il n’y avait aucun point de cheminement immédiatement après IKDOB.

Pour quitter le circuit d’attente, une des méthodes utilisées consiste à sélectionner MNVR [manœuvre] (2e bouton à droite de la figure 11).

Par la suite, la fonction PROCEED [procéder à] permettrait au FMS de poursuivre la navigation du plan de vol après le passage suivant à IKDOB (figure 12).

Après la sélection de la fonction PROCEED, la page principale de navigation affichait toujours de IKDOB à HOLD, et les tirets au point suivant étaient remplacés par *NO LINK*, indiquant qu’il n’y avait aucun point de cheminement immédiatement après le circuit d’attente à IKDOB (figure 13).

*NO LINK* indiquait une discontinuité dans le plan de vol du FMS, donc qu’il n’y avait pas de segment de route après IKDOB. Par conséquent, le FMS allait maintenir la dernière trajectoire du circuit d’attente (230°) juste avant *NO LINK*.

1.6.4.4 Mode cap sélectionné

La fonction CMD HDG [cap à commander] est utilisée par les pilotes pour entrer un cap dans le FMS et activer le mode HDG SEL [cap sélectionné] du FMS. Lorsque la fonction CMD HDG est sélectionnée (en appuyant sur HDG, le 1er bouton à droite de la figure 13), le champ correspondant se met en surbrillance (figure 14) en attendant que le pilote saisisse le cap souhaité et qu’il appuie sur la touche ENTER du clavier. Par la suite, le FMS calcule la direction du virage nécessaire pour atteindre le cap saisi et attend la confirmation du pilote, qui doit appuyer une 2e fois sur la touche ENTER pour que le cap soit disponible au mode HDG SEL du FMS. Si le cap saisi permet d’intercepter la route active, le FMS affiche la fonction INTERCEPT [interception] que le pilote peut sélectionner pour que le FMS intercepte la route active du plan de vol. Sinon, le FMS affiche NO INTCPT [aucune interception] en gris (figure 14).

Le cap offert dans le champ de saisie de la fonction CMD HDG du FMS est synchronisé au cap de l’aéronef sur la flotte de DHC‑8 d’Air Creebec, mais n’est jamais synchronisé avec le cap sélectionné qui est affiché sur le HSI.

1.6.4.5 Mode approche

Le mode approche du FMS peut être activé depuis la page principale de navigation NAV 1/3 en sélectionnant ACT APPR [activer l’approche], le 3e bouton à droite de la figure 13. En sélectionnant ACT APPR, le FMS se met automatiquement en mode HDG SEL et le champ de saisie du CMD HDG de la page NAV 1/3 se met en surbrillance. Le cap de l’aéronef est automatiquement proposé dans le champ de saisie de la fonction CMD HDG (1er bouton à droite de la figure 14), et il ne reste qu’à confirmer le cap inséré. Dans le cadre du vol à l’étude, le cap de l’aéronef au moment de l’activation de l’approche, à la sortie du circuit d’attente, ne permettait pas l’interception de la trajectoire d’approche finale. Dans ce cas, NO INTCPT remplaçait la fonction INTERCEPT (2e bouton à droite de la figure 14).

1.6.4.6 Système d’avertissement et d’alarme d’impact

Un TAWS est un dispositif avertisseur de proximité du sol (GPWS) avancé qui, en plus des fonctions du GPWS, incorpore la détection du relief et des obstacles, ainsi que des avertissements en fonction de la position actuelle et prévue de l’aéronef. Le système génère des alertes visuelles et sonores dans le poste de pilotageUniversal Avionic Systems Corporation, Terrain Awareness Warning System (TAWS) SCN 12.X Operator’s Manual (25 février 2010), Introduction General, p. 1.. Normalement, lorsque des alertes TAWS sont générées, la date, l’heure, la position et le type d’alerte générée sont enregistrés.

1.7 Renseignements météorologiques

Le jour du vol à l’étude, un front chaud se trouvait dans la région de CYVO et se déplaçait latéralement à 10 nœuds en direction est-nord-est.

La carte Nuages et temps de la prévision de zone graphique pour la région de l’Ontario et du Québec, émise à 7 h 57 et valide à 14 h le jour de l’événement (annexe A), prévoyait les conditions météorologiques suivantes pour la région de Val-d’Or :

- ciel couvert avec des nuages de 3000 à 12 000 pieds ASL;

- visibilité supérieure à 6 milles terrestres (SM);

- altocumulus castellanus isolés avec des sommets à 20 000 pieds AGL, offrant une visibilité de 2 SM dans de légères averses de pluie et de la brume, et un plafond couvert à 800 pieds AGL.

Le matin, avant le départ de CYUL, l’équipage de conduite a reçu la prévision d’aérodrome (TAF) pour CYVO qui avait été publiée à 7 h 41 le jour de l’événement. Cette TAF prévoyait les conditions suivantes à partir de 8 h :

- vents du 030° vrai (V) à 5 nœuds;

- visibilité de 1 SM dans de la faible pluie, de la faible bruine et de la brume;

- plafond couvert à 300 pieds AGL.

La TAF prévoyait ensuite qu’entre 11 h et 18 h, la visibilité dominante serait temporairement de 3 SM dans de la faible pluie et de la brume, avec un ciel couvert à 600 pieds AGL.

La TAF émise à 13 h 40 (tandis que l’aéronef était en route, à 42 minutes avant l’arrivée à CSU2) prévoyait les conditions suivantes à partir de 14 h :

- vents du 030° V à 5 nœuds;

- visibilité de 4 SM dans de la brume;

- plafond couvert à 400 pieds AGL.

La TAF prévoyait ensuite qu’entre 14 h et 18 h, la visibilité dominante serait temporairement supérieure à 6 SM, avec aucun phénomène significatif, des nuages épars à 400 pieds AGL et un ciel couvert à 2000 pieds AGL.

Au sol, avant le départ de CSU2 à 15 h 25, le message d’observation météorologique régulière d’aérodrome émis à 15 h pour CYVO faisait état des conditions suivantes :

- vents soufflant du 020° V à 6 nœuds;

- visibilité de 15 SM;

- plafond couvert à 500 pieds AGL;

- température de 7 °C et point de rosée de 7 °C;

- calage altimétrique de 30,09 pouces de mercure.

À 15 h 30, soit 2 minutes après le décollage du vol à l’étude, un message d’observation météorologique spéciale d’aérodrome (SPECI) a été émis faisant état de conditions similaires à celles décrites dans le message d’observation météorologique régulière, mais avec une réduction de la visibilité à 2 ½ SM dans de la faible bruine et de la brume. Vingt-six minutes plus tard, alors que l’aéronef de l’événement était en vol de croisière, un nouveau SPECI a été émis avec une légère réduction de la visibilité à 2 ¼ SM, et un plafond couvert maintenant à 300 pieds AGL.

Quelque 5 minutes avant que l’aéronef de l’événement soit autorisé à effectuer l’approche RNAV (GNSS) PISTE 18 et tandis qu’il était dans le circuit d’attente, un autre SPECI a été émis (à 17 h 06) faisant état des conditions suivantes :

- vents soufflant du 060 °V à 4 nœuds;

- visibilité de 5 SM dans la brume;

- plafond couvert à 300 pieds AGL;

- température de 7 °C, point de rosée de 7 °C;

- calage altimétrique de 30,06 pouces de mercure.

1.8 Aides à la navigation

CYVO est muni d’une approche RNAV pour la piste 36 et de 3 approches pour la piste 18 : ILS (système d’atterrissage aux instruments), VOR (radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence et RNAV.

Le jour du vol à l’étude, l’équipement de mesure de distance du radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence de Val-d’Or (CYVO) était hors service. Afin d’effectuer une approche à l’aide du système d’atterrissage aux instruments sans l’équipement de mesure de distance, il fallait donc utiliser une autre méthode pour définir le passage des points de cheminement d’approche, par exemple en programmant l’approche dans un FMS qui est guidé par un GPS (système de positionnement mondial).

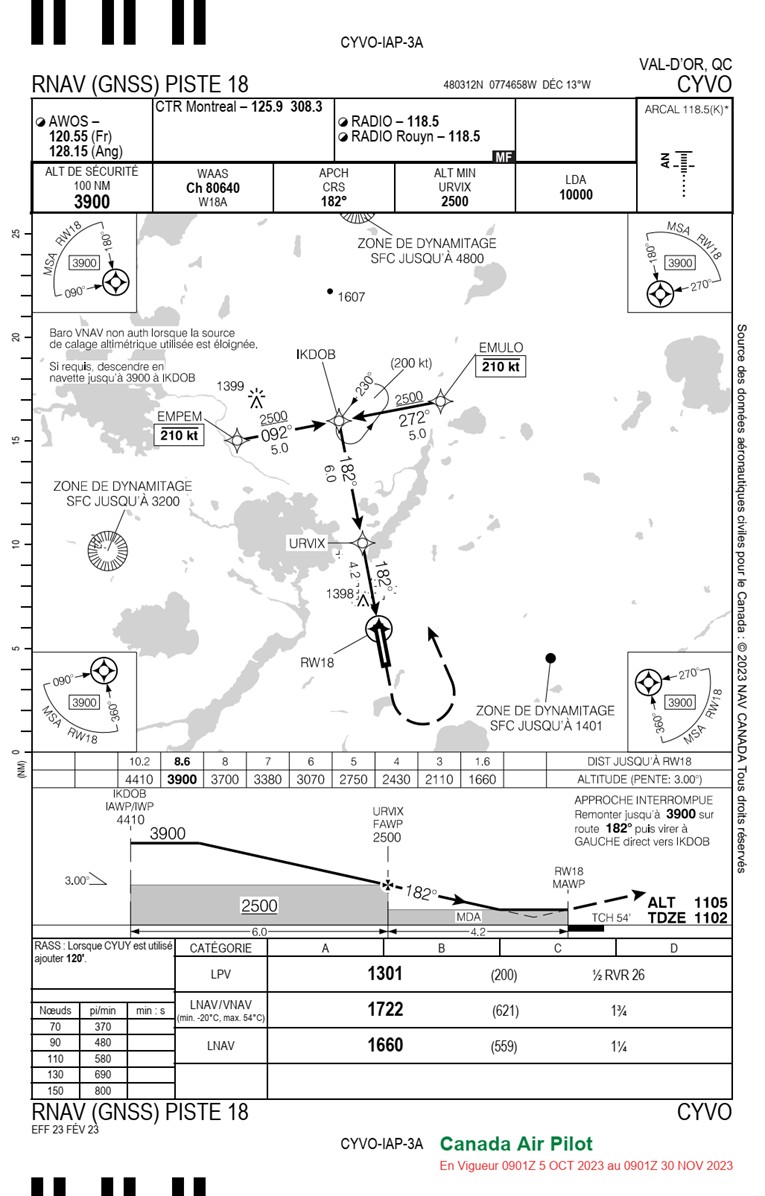

1.8.1 Conception de l’approche de navigation de surface par système mondial de navigation par satellite piste 18

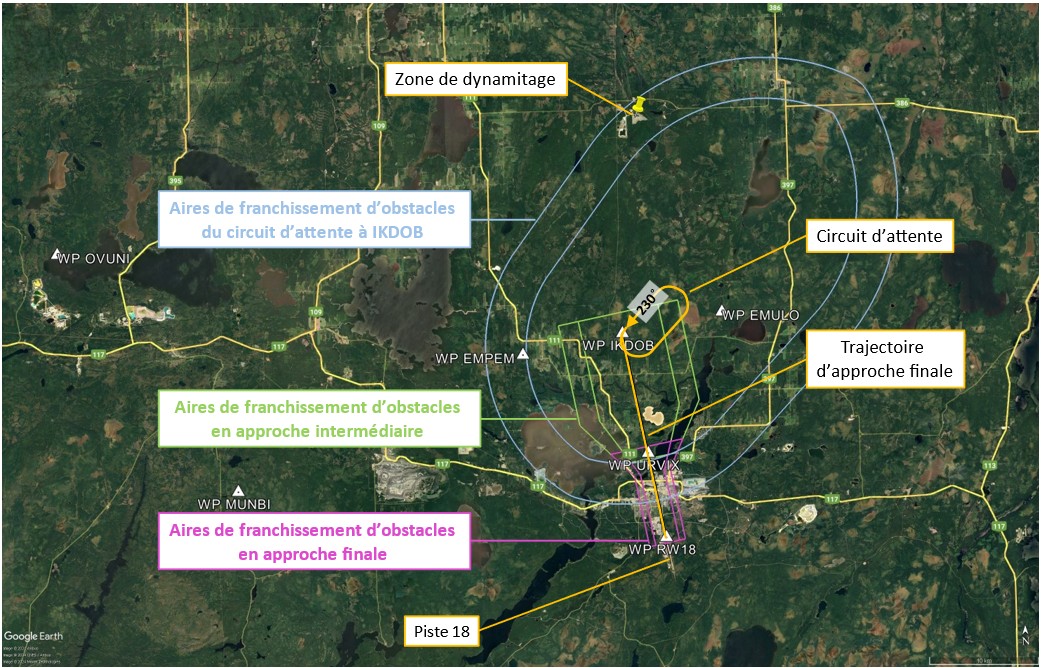

L’approche RNAV (GNSS) PISTE 18 à CYVO a été conçue selon les Critères de construction des procédures aux instrumentsTransports Canada et Défense nationale, TP 308/GPH 209, Critères de construction des procédures aux instruments, Changement 6.0 (17 octobre 2013).. Une des nombreuses étapes de la conception consiste à établir l’aire de franchissement des obstacles le long des différents segments de l’approche. C’est à l’intérieur de ces aires que les obstacles sont identifiés et évalués pour déterminer les altitudes minimales de secteur de franchissement publiées sur les cartes d’approche aux instruments. Pour le segment d’approche finale, la largeur, la forme et l’angle de ces aires varient en fonction du type d’approche (figure 15).

Tant que les aéronefs en approche selon les règles de vol aux instruments demeurent à l’intérieur de ces aires et au-dessus des altitudes minimales de secteur, ils sont dans les faits protégés des obstacles. Dans le cas d’une approche de précision, cette protection des obstacles est relative à la pente d’approche publiée.

Au moment de la conception de l’approche RNAV (GNSS) PISTE 18 à CYVO (annexe B), le circuit d’attente à IKDOB a été placé selon une orientation de 48° par rapport à la trajectoire d’approche finale en raison de la zone de dynamitage au nord d’IKDOB. En raison de cette orientation inhabituelle, lorsqu’un aéronef quitte le circuit d’attente, il doit manœuvrer pour s’établir sur la trajectoire d’approche finale (figure 16).

1.9 Communications

Dans le secteur de CYVO sous 12 500 pieds ASL, l’aéronef à l’étude évoluait dans l’espace aérien contrôlé (classe E), sous le contrôle de l’ACC de Montréal. Au moment de l’événement, étant donné que l’ACC ne disposait d’aucune donnée de position sur les autres aéronefs en vol, l’espacement entre les aéronefs qui volaient IFR était assuré au moyen de procédures non radar.

Lorsque l’aéronef a quitté le circuit d’attente pour effectuer l’approche, l’ACC de Montréal a demandé à l’équipage de conduite de passer sur la fréquence obligatoire de la zone de CYVO, qui couvre l’espace aérien compris dans un rayon de 5 NM autour de l’aéroport jusqu’à une altitude de 4000 pieds ASLNAV CANADA, Supplément de vol – Canada (CFS), en vigueur du 5 octobre 2023 au 30 novembre 2023, Répertoire des aérodromes/installations – Val-d’Or, rubrique COMM.. En entrant dans cette zone, les pilotes doivent obligatoirement communiquer leur position sur la fréquence 118,5 MHz. Lors de la 1re approche, l’équipage de conduite du vol à l’étude n’a effectué aucun appel sur cette fréquence obligatoire. Le 1er appel sur la fréquence obligatoire a été fait après que l’aéronef a été autorisé à faire la 2e approche par l’ACC de Montréal. Par la suite, les appels requis ont été effectués.

1.10 Renseignements sur l’aérodrome

CYVO est situé à environ 3 km au sud de la ville de Val-d’Or et se trouve à une élévation de 1105 pieds ASL. Il possède une seule piste, la piste 18/36, qui est en asphalte et mesure 10 000 pieds de long et 150 pieds de large.

1.11 Enregistreurs de bord

L’aéronef à l’étude était muni d’un enregistreur de données de vol L3Harris FA2100 (numéro de série 000001705), qui contenait environ 25 heures de données de vol incluant le vol à l’étude. Ces données ont été téléchargées avec succès au Laboratoire d’ingénierie du BST à Ottawa (Ontario).

L’aéronef était également équipé d’un enregistreur de conversations de poste de pilotage qui avait une capacité d’enregistrement de 120 minutes. Cependant, il n’a pas été possible de télécharger l’enregistrement du vol à l’étude, car les enregistrements des vols subséquents avaient été enregistrés par-dessus.

Les données enregistrées par le FMS ont été téléchargées, ce qui a fourni des renseignements sur les actions de l’équipage de conduite, les modes utilisés et les données du plan de vol. Toutefois, pour une raison indéterminée, les données liées aux alertes du TAWS n’ont pas été enregistrées.

1.12 Renseignements sur l’épave et sur l’impact

Sans objet.

1.13 Renseignements médicaux et pathologiques

Rien n’indique que des facteurs médicaux ou physiologiques, y compris la fatigue, ont nui à la performance de l’équipage de conduite.

1.14 Incendie

Rien n’indique la présence d’un incendie soit avant ou après l’événement.

1.15 Questions relatives à la survie des occupants

Sans objet.

1.16 Essais et recherche

Trois équipages de pilotes d’expérience ont effectué des essais à bord d’un simulateur de vol. Dans chaque cas, les conditions du vol à l’étude ont été reproduites jusqu’à l’amorce du virage à gauche vers URVIX 44 secondes après la sortie du circuit d’attente. Les pilotes devaient tenter de récupérer l’approche, toutefois aucun n’a réussi à le faire en respectant les critères d’approche stabilisée à 1000 pieds AGL d’Air Creebec.

1.16.1 Rapports de laboratoire du BST

Le BST a produit le rapport de laboratoire suivant dans le cadre de la présente enquête :

- LP020/2024 – Flight Data Analysis [Analyse des données de vol]

1.17 Renseignements sur les organismes et sur la gestion

Air Creebec est un transporteur aérien régional dont les bases principales d’exploitation sont situées au Québec aux aéroports de CYVO et de CYUL, et en Ontario à l’aéroport de Timmins (Victor M. Power) (CYTS). Air Creebec effectue des vols réguliers desservant 17 destinations au Québec et en Ontario ainsi que des vols nolisés.

Au moment de l’événement à l’étude, l’entreprise exploitait 17 aéronefs en vertu de la sous-partie 705 (Exploitation d’une entreprise de transport aérien) du Règlement de l’aviation canadien. Sa flotte comprenait 1 Hawker Siddeley HS-748, 14 DHC-8-100 et 2 DHC-8-300.

Air Creebec est doté d’un système de gestion de la sécurité qui intègre les lignes directrices de Transports Canada et qui est approuvé selon les exigences des sous-parties 107 et 705 du Règlement de l’aviation canadien. Ce système de gestion de la sécurité englobe toutes les activités de l’entreprise liées à l’exploitation des aéronefs et à l’équipement y afférent ainsi que les activités liées à ses services.

1.17.1 Procédures d’exploitation normalisées

Les procédures d’exploitation normalisées (SOP) d’Air Creebec relatives à l’exploitation des DHC-8 contiennent des instructions et des renseignements pour s’assurer que le personnel concerné exerce ses fonctions uniformément selon des procédures communes. Les sections qui suivent donnent un aperçu de plusieurs politiques et procédures pertinentes à l’enquête comprises dans les SOP d’Air Creebec.

1.17.1.1 Fonctionnement du système de gestion de vol

Le manuel d’utilisation du FMS du fabricant explique le fonctionnement de toutes les composantes du système, et Air Creebec a incorporé les procédures d’utilisation du FMS dans ses SOP.

1.17.1.1.1 Procédures d’approche aux instruments

Dans la section concernant les approches de qualité de navigation requise, les SOP incluent les indications suivantes concernant des procédures supplémentaires qui doivent être entreprises avant l’approche [traduction] :

En plus des procédures normales avant de commencer l’approche (avant le repère d’approche initiale - IAF), les pilotes doivent vérifier l’exactitude de la procédure programmée [dans le FMS] comparativement aux cartes d’approche appropriées. Cette vérification doit inclure :

a) la séquence des points de cheminement

b) le caractère raisonnable des trajectoires et des distances des étapes d’approche, la précision de la trajectoire de rapprochement et la longueur du segment d’approche finale […]

c) l’angle de trajectoire verticaleAir Creebec Inc., Standard Operating Procedures Manual, Boeing/De Havilland DHC-8, Series 100/300, Amendment No. 9a (15 mai 2018), section 1 : Normal Procedures, Required Navigation Performance Approach (RNP, APCH, LNAV, LNAV/VNAV, LPV), p. 1-22..

1.17.1.2 Critères d’approche stabilisée

Air Creebec a incorporé les critères d’approche stabilisée à respecter dans la section comportant les procédures normales de ses SOP. Ces critères sont les suivants [traduction] :

Toutes les approches doivent être stabilisées à 1000 pieds au-dessus de l’élévation de l’aérodrome en IMC [conditions météorologiques de vol aux instruments] et à 500 pieds au-dessus de l’élévation de l’aérodrome en VMC [conditions météorologiques de vol à vue]. Une approche est stabilisée lorsque tous les critères suivants sont respectés :

- L’aéronef est sur la bonne trajectoire de vol.

- Seules des rectifications mineures au cap ou au tangage sont nécessaires pour maintenir la bonne trajectoire de vol.

- La vitesse indiquée en nœuds est de 120 KIAS (+10 à −5 KIAS).

- L’aéronef présente la bonne configuration d’atterrissage (train d’atterrissage sorti, volets 15).

- Le taux de descente ne dépasse pas 1000 pi/min; si une approche exige un taux de descente supérieur à 1000 pi/min, un exposé verbal spécial devrait être fait (p. ex. conditions de givrage).

- La puissance de l’aéronef est appropriée et réglée en fonction de sa configuration (couple entre 20 % et 30 % à 1050 tr/min).

- Tous les exposés verbaux ont été faits, et toutes les listes de vérification ont été effectuées.

- Des conditions d’approche uniques ou anormales nécessitant une déviation par rapport aux éléments d’approche stabilisée ci-dessus nécessitent qu’un exposé verbal spécial soit fait.

Une approche qui devient non stabilisée sous 1000 pieds au-dessus de l’altitude de l’aérodrome en IMC ou 500 pieds au-dessus de l’altitude de l’aérodrome en VMC nécessite une remise des gaz immédiate.

Note : Si l’aéronef est équipé d’un système TAWS, après l’annonce de 1000 pieds du TAWS, le PNF répondra : « Vérifié, quittons 1000 pieds »

Les équipages de conduite ne tenteront pas de récupérer un atterrissage à partir d’une approche non stabilisée. [gras dans l’original] Toute remise des gaz ou approche interrompue qui découle d’une approche non stabilisée sera signalée à l’aide du système de production de rapports du SGS [système de gestion de la sécurité] ou à l’aide du formulaire de compte rendu de vol du commandant de bordIbid., section 1 : Normal Procedures, Approach/Landing Checklist and Procedures, p. 1-23 et 1-24..

L’aéronef du vol à l’étude était muni d’un système TAWS qui génère une annonce automatique à 1000 pieds AGL. Dans le cadre de la première approche du vol à l’étude, les annonces au passage à 1000 pieds AGL n’ont pas été faites par l’équipage de conduite.

1.17.1.3 Dispositif avertisseur de proximité du sol et système d’avertissement et d’alarme d’impact

Les SOP donnent les instructions suivantes aux pilotes relativement aux alertes du GPWS et du TAWS [traduction] :

Les pilotes doivent prendre des mesures d’évitement si le GPWS/TAWS se déclenche lorsque l’aéronef est à basse altitude au-dessus d’un terrain vallonné ou montagneux dans des conditions IFR, ou en approche dans des conditions IFR. La procédure de remise des gaz ou d’approche interrompue sera amorcéeIbid., section 2 : Emergency Procedures, GPWS/TAWS Alerts, p. 2-3..

1.17.2 Formation sur la programmation du système de gestion de vol

Les formations initiale et récurrente sur simulateur couvrent la programmation du FMS dans toutes les phases de vol. Toutefois, selon les scénarios de formation utilisés, il est possible que des pilotes n’aient pas l’occasion de faire face aux conditions particulières d’approche du vol à l’étude, soit :

- un circuit d’attente sur une trajectoire divergente de la trajectoire d’approche finale;

- une approche avec le circuit d’attente au point de cheminement d’approche initiale qui est aussi le point de cheminement d’approche interrompue;

- la reprogrammation du FMS pour récupérer une approche qui ne fonctionne pas comme prévu;

- la synchronisation du cap dans le champ de la fonction CMD HDG lorsque l’approche est activée alors que l’aéronef est sur un cap qui diverge de la trajectoire d’approche finale.

1.17.3 Surveillance réglementaire

En janvier 2021 et en septembre 2022, Transports Canada Aviation Civile a effectué des inspections de processus dans le but de vérifier si certains processus d’Air Creebec respectaient les exigences réglementaires et fonctionnaient. La 1re inspection n’a révélé aucune constatation et la 2e inspection a mené à 2 constatations qui ne sont pas liées aux enjeux du vol à l’étude. À la suite de ces constatations, l’entreprise a soumis des plans de mesures correctives, qui ont été acceptés par Transports Canada Aviation Civile.

1.18 Renseignements supplémentaires

1.18.1 Prise de décisions et conscience situationnelle

La prise de décisions en général est un processus cognitif qui consiste à déterminer et à choisir un plan d’action parmi plusieurs alternatives. Pour les pilotes, la prise de décisions est menée dans un environnement dynamique et passe par 4 étapes : recueillir l’information, traiter l’information, prendre des décisions et mettre en œuvre ces décisions. Pour ce faire, les pilotes doivent comprendre les éléments pertinents en jeu, en saisir l’importance et être capables de prévoir l’état futur de ces élémentsM. R. Endsley, « Design and evaluation for situation awareness enhancement » dans Proceedings of the Human Factors Society: 32nd Annual Meeting (Santa Monica [Californie, États-Unis] : 1988), p. 97 à 101..

La conscience situationnelle est essentielle à la prise de décisions des pilotes. Dans un environnement dynamique, la conscience situationnelle requiert l’extraction continue d’information, l’intégration de cette information avec l’information déjà à disposition afin de se faire une image mentale cohérente, et à partir de là, l’anticipation des événements futursSKYbrary, « Situational Awareness », à l’adresse https://www.skybrary.aero/index.php/Situational_Awareness (dernière consultation le 19 novembre 2024).. La conscience situationnelle commune de l’équipage de conduite dépend du degré de concordance entre la conscience situationnelle respective de chaque pilote. Dans ce contexte, la communication de l’information disponible entre les pilotes est critique afin qu’ils aient une même compréhension de la situationM. R. Endsley, « Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems », Human Factors, volume 37, numéro 1 (mars 1995), p. 32 à 64.,E. Salas, C. Prince, D. P. Baker, et L. Shrestha, « Situation Awareness in Team Performance: Implications for Measurement and Training », Human Factors, volume 37, numéro 1 (mars 1995), p. 123 à 136.. Des membres d’équipage de conduite qui ont une conscience situationnelle commune peuvent anticiper et coordonner leurs actions et ainsi agir avec cohésion et efficacité.

1.18.2 Traitement de l’information et charge de travail

Les pilotes travaillent dans un environnement complexe qui demande la surveillance de multiples sources et types de renseignements. Lorsque les pilotes reçoivent des renseignements auxquels ils s’attendent, ils tendent à réagir rapidement et sans erreur. Par contre, lorsqu’ils reçoivent des renseignements contraires à leurs attentes, leur réaction est plus lente et pourrait être inappropriéeM. R. Endsley, « Situation awareness in aviation systems » dans J.A. Wise, V.D. Hopkin, D.J. Garland (eds.), Handbook of Aviation Human Factors, 2e édition (CRC Press, 2010) p. 12-1 à 12-22..

Les personnes ont une capacité limitée d’attention et de traitement de l’information. Par conséquent, elles peuvent tomber dans le piège du rétrécissement de l’attention ou de la canalisation. Elles se concentrent alors sur certains indices dans l’environnement qu’elles tentent de traiter, tout en détournant leur attention, par inadvertance ou intentionnellement, d’autres indices ou tâches. Par exemple, des pilotes dans des conditions de charge de travail élevée peuvent se concentrer sur certains indicateurs au détriment d’autresIbid.. La charge de travail dépend du nombre de tâches à accomplir dans une certaine période. Si le nombre de tâches à accomplir augmente, ou si le temps disponible diminue, la charge de travail augmente, ce qui peut entraîner l’omission ou le report de certaines tâches.

2.0 Analyse

Les membres de l’équipage de conduite possédaient les licences et les qualifications requises pour effectuer le vol à l’étude. Rien n’indique que des facteurs médicaux ou physiologiques, y compris la fatigue, aient nui à leur performance. L’aéronef à l’étude était entretenu conformément à la réglementation en vigueur, aucune défectuosité ni aucune défaillance n’ont été signalées, et rien n’indique que le mauvais fonctionnement d’un composant ou d’un système a joué un rôle dans cet événement.

L’aéronef était sous le guidage du système de gestion de vol (FMS) lorsqu’il a quitté le circuit d’attente au point de cheminement d’approche initiale IKDOB. À ce moment-là, l’aéronef était au-dessus de la pente d’approche et a maintenu une trajectoire latérale et verticale divergente de celle de l’approche finale. L’équipage de conduite a tenté de récupérer l’approche, et à proximité du sol, des alertes du système d’avertissement et d’alarme d’impact (TAWS) ont été générées. Par conséquent, l’analyse portera sur la programmation du FMS et les enjeux liés à la récupération de l’approche en conditions de charge de travail élevée.

2.1 Circuit d’attente au point de cheminement d’approche initiale IKDOB

2.1.1 Conception du circuit d’attente

Les circuits d’attente qui font partie d’une procédure d’approche ont généralement une trajectoire qui est alignée avec la trajectoire d’approche afin de minimiser les manœuvres nécessaires pour demeurer sur cette trajectoire d’approche. Toutefois, au moment de la conception de l’approche de navigation de surface par système mondial de navigation par satellite (RNAV [GNSS] PISTE 18) à l’aéroport de Val-d’Or (CYVO), le circuit d’attente à IKDOB a été placé selon une orientation de 48° par rapport à la trajectoire d’approche finale en raison de la zone de dynamitage au nord d’IKDOB. En raison de cette orientation, lorsqu’un aéronef quitte le circuit d’attente, il doit manœuvrer pour s’établir sur la trajectoire d’approche finale (figure 16, section 1.8.1 Conception de l’approche de navigation de surface par système mondial de navigation par satellite piste 18). Cette manœuvre est normalement gérée par le FMS et effectuée par le pilote automatique. Toutefois, si un imprévu survient et que le virage n’est pas effectué par le pilote automatique, comme cela a été le cas dans l’événement à l’étude, l’équipage de conduite doit réagir rapidement pour ramener l’aéronef vers la trajectoire d’approche finale afin de l’intercepter.

Tout imprévu engendre des tâches supplémentaires, car l’équipage de conduite doit déterminer ce qui s’est passé et corriger l’anomalie. Cette situation augmente la charge de travail à un moment où elle est déjà importante en raison des tâches à exécuter en approche (amorcer la descente, réduire la vitesse et modifier la configuration de l’aéronef avant d’atteindre le point désigné où l’approche doit être stabilisée). Dans ce contexte de charge de travail élevée, il est possible que les pilotes se concentrent sur les informations et les tâches jugées les plus critiques, au détriment d’autres éléments, et par conséquent, il y a un risque que leur conscience situationnelle globale de l’approche soit réduite.

Fait établi quant aux risques

Si les circuits d’attente ne sont pas alignés avec la trajectoire d’approche finale, la manœuvre pour exécuter l’approche est plus complexe, et en cas d’imprévu, l’augmentation de la charge de travail peut réduire la conscience situationnelle globale de l’approche et créer ainsi un risque que des tâches critiques ne soient pas exécutées.

2.1.2 Ajout d’un circuit d’attente au plan de vol du système de gestion de vol

En rapprochement de CYVO, l’équipage de conduite avait programmé l’approche RNAV (GNSS) PISTE 18 dans le plan de vol du FMS. Pendant la descente depuis le niveau de vol 200, le centre de contrôle régional (ACC) de Montréal a avisé l’équipage de conduite qu’un vol d’évacuation médicale (MEDEVAC) prioritaire allait se poser à CYVO avant lui, et lui a donné l’instruction de procéder directement au point de cheminement d’approche initiale IKDOB pour y effectuer le circuit d’attente publié. Le pilote qui n’est pas aux commandes (PNF) a activé la fonction DTO [procéder directement] au point de cheminement d’approche initiale IKDOB et le FMS a navigué directement vers IKDOB (5e item du plan de vol). Deux autres points IKDOB figuraient au plan de vol du FMS : un au début de l’approche (7e item du plan de vol), et un à la fin de l’approche interrompue (12e item du plan de vol).

Par la suite, lorsque le PNF a tenté d’ajouter un circuit d’attente au point IKDOB avant l’approche (5e item du plan de vol), le FMS a offert par défaut le circuit d’attente préprogrammé au point de cheminement IKDOB à la fin de l’approche interrompue (12e item du plan de vol) (voir la section 1.6.4.2 Page du circuit d’attente). Sur la page de définition du circuit d’attente du FMS, rien dans le champ affichant IKDOB n’indiquait lequel des 3 points IKDOB du plan de vol était utilisé (figure 8, section 1.6.4.2 Page du circuit d’attente). Puisque le PNF n’a pas changé le point IKDOB offert par défaut, lorsqu’il a activé la fonction DTO HOLD [procéder directement au circuit d’attente] offerte au bas à gauche de cette page, le FMS a navigué vers le circuit d’attente du point de cheminement de circuit d’approche interrompue IKDOB correspondant au dernier point de cheminement du plan de vol (12e item du plan de vol). Sur la page principale de navigation (NAV 1/3) du FMS, il n’était pas possible de voir qu’il n’y avait plus de points de cheminement après le circuit d’attente (figure 10, section 1.6.4.3 Pages de navigation).

Le plan de vol du FMS ne contenant plus de points de cheminement après le circuit d’attente, le FMS ne pouvait plus suivre la trajectoire d’approche à la sortie du circuit d’attente.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

Lors de la programmation du circuit d’attente au point IKDOB avant l’approche RNAV (GNSS) PISTE 18 à CYVO, le FMS a offert par défaut le circuit d’attente préprogrammé au point IKDOB correspondant au dernier point de cheminement du plan de vol. Ainsi, lorsque la fonction DTO HOLD [procéder directement au circuit d’attente] a été activée, puisqu’aucun point de cheminement ne figurait au plan de vol du FMS après le circuit d’attente, l’aéronef allait maintenir son dernier cap à l’insu des pilotes plutôt qu’effectuer l’approche.

2.1.3 Exécution du circuit d’attente

Au moment où l’aéronef de l’événement est entré dans le circuit d’attente, l’aéronef MEDEVAC, qui était le 1er en approche, a effectué une approche interrompue en raison des mauvaises conditions météorologiques. Cependant, puisque l’aéronef MEDEVAC n’était pas prêt pour effectuer une 2e approche, l’ACC l’a éloigné à un point à l’ouest de CYVO en circuit d’attente, afin de permettre aux autres aéronefs en attente de faire leur approche à CYVO.

2.1.4 Sortie du circuit d’attente

Douze minutes après l’entrée dans le circuit d’attente, l’équipage de conduite du vol à l’étude a reçu l’autorisation d’approche de l’ACC, qui lui a demandé s’il pouvait procéder directement à l’approche depuis sa position ou s’il devait faire un tour additionnel dans le circuit d’attente. Le PNF était conscient qu’à 6000 pieds au-dessus du niveau de la mer, l’aéronef se trouvait à 1590 pieds au-dessus de la pente d’approche de 3°, et qu’une descente plus rapide que pour une approche habituelle était nécessaire pour réintercepter la trajectoire d’approche. Croyant que l’approche était programmée dans le FMS et que la navigation vers la trajectoire d’approche finale allait être effectuée par le pilote automatique, le PNF a considéré que l’altitude au-dessus de la trajectoire d’approche ne présentait pas de difficulté particulière et a procédé directement à l’approche sans faire de tour additionnel dans le circuit d’attente.

Pendant les 30 secondes de communication avec l’ACC qui se sont terminées 7 secondes avant le passage de l’aéronef à IKDOB, le PNF a activé la fonction PROCEED [procéder à] du FMS pour quitter le circuit d’attente, et selon ses attentes, par la suite suivre la trajectoire d’approche. Cette activation a généré des messages sur les 2 FMS qui nécessitaient des accusés de réception de la part de chaque pilote, à un moment où l’équipage de conduite allait coordonner l’amorce de l’approche, donc à un moment où la charge de travail était élevée. Puisqu’à la sortie du circuit d’attente l’aéronef venait de passer le dernier point de cheminement du plan de vol du FMS, celui-ci a maintenu l’aéronef sur sa trajectoire présente, qui divergeait de 48° de la trajectoire d’approche finale. Les 2 indicateurs de situation horizontale indiquaient la trajectoire maintenue par le FMS, soit droit devant, sans déviation latérale de l’indicateur d’écart de route. L’aéronef ne disposait pas d’écran de navigation permettant de voir la position de l’aéronef sur une carte, ce qui serait un autre outil pouvant aider l’équipage de conduite à se constituer une conscience situationnelle de la position de l’aéronef.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

En l’absence d’un autre point de cheminement au plan de vol à la sortie du circuit d’attente, le FMS a maintenu l’aéronef sur sa trajectoire présente qui divergeait de 48° de la trajectoire d’approche finale, ce qui a rendu plus complexe la manœuvre nécessaire pour rétablir l’aéronef sur la trajectoire d’approche.

2.2 Récupération de l’approche

L’aéronef était sur une trajectoire divergente et au-dessus de la pente d’approche optimale, ce qui nécessitait l’amorce sans délai d’un virage à gauche et d’une descente plus rapide qu’à l’habitude, alors que sa vitesse devait être réduite pour la sortie des roues et des volets. En absence de guidage du FMS pour amorcer l’approche, l’équipage de conduite devait alors exécuter simultanément de nombreuses tâches sans délai. Une charge de travail élevée est connue pour occasionner un rétrécissement ou une canalisation de l’attention, ce qui peut entraîner l’omission ou le report de certaines tâches.

Le PNF s’est immédiatement concentré sur le rétablissement du guidage de la navigation d’approche dans le FMS, ce qui a réduit ses ressources cognitives disponibles pour surveiller les actions du pilote aux commandes (PF), qui était moins expérimenté, et pour réévaluer sa décision de faire l’approche depuis 6000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Initialement, le PNF a tenté d’utiliser le système d’atterrissage aux instruments, mais puisque l’équipement de mesure de distance du radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence de Val-d’Or (YVO) ne fonctionnait pas cette journée-là, il a reprogrammé l’approche RNAV (GNSS) PISTE 18 dans le FMS.

Au moment de l’activation de l’approche (ACT APPR), les 2 indicateurs de situation horizontale se sont alignés sur la trajectoire d’approche finale (182°). Puisque l’aéronef se trouvait à droite de la trajectoire d’approche et au-dessus de la pente, leurs indicateurs d’écart de route ont affiché une déviation complète à gauche et leur indicateur de pente complètement en bas.

De plus, le cap du champ de saisie de la fonction CMD HDG [cap à commander] du FMS s’est synchronisé sur le cap de l’aéronef et a maintenu sa trajectoire présente en attendant la confirmation du cap saisi sous la fonction CMD HDG.

2.2.1 Amorce de la descente

Le PNF a réalisé que la descente n’avait pas été amorcée et a sélectionné l’altitude minimale de secteur de 3900 pieds dans le contrôleur de présélection d’altitude. Le mode ALT SEL [présélection d’altitude] devait être sélectionné par le PF pour que le pilote automatique fasse un palier à cette altitude, ce qui n’a pas été fait. Le PNF, croyant que l’altitude minimale de secteur pour le franchissement d’obstacles était correctement programmée, est retourné à la programmation du FMS, afin que l’aéronef tourne à gauche pour intercepter la trajectoire d’approche finale.

Vingt-quatre secondes après la sortie du circuit d’attente, le PF a amorcé la descente à un taux de descente fixe avec le mode VS [vitesse verticale] du pilote automatique et la vitesse indiquée en nœuds (KIAS) est passée progressivement de 161 à 204 KIAS. À ce moment-là, la puissance a été réduite au minimum.

Pendant ce temps-là, le PNF a de nouveau tenté de rétablir une trajectoire d’interception de l’approche finale dans le FMS.

2.2.2 Fonction d’interception du système de gestion de vol

Les FMS installés dans la flotte de DHC‑8 d’Air Creebec comportent un enjeu particulier du fait que le champ de saisie du cap de la fonction CMD HDG du FMS n’est pas continuellement synchronisé avec le cap sélectionné qui est affiché sur le HSI.

Le cap de l’aéronef est automatiquement offert en surbrillance dans le champ de saisie de la fonction CMD HDG du FMS au moment où l’approche est activée. Par conséquent, comme dans le cas de l’aéronef à l’étude, si le cap de l’aéronef est divergent de la trajectoire d’approche finale au moment où l’approche est activée, le cap offert ne permettra pas d’intercepter la trajectoire d’approche finale, et NO INTCPT [aucune interception] remplacera la fonction d’interception INTERCEPT [interception] (figure 17).

Dans une telle situation, le pilote doit calculer et saisir manuellement un cap qui permettra l’interception de la trajectoire d’approche finale afin que la fonction INTERCEPT s’affiche. Le risque d’erreur de calcul du nouveau cap d’interception et le risque d’erreur de saisie dans le FMS sont alors grands, car ces tâches augmentent la charge de travail à un moment critique du vol où celle-ci est déjà élevée.

2.2.3 Virage à gauche vers le point de cheminement d’approche finale URVIX

Les pilotes doivent traiter et intégrer de multiples sources d’information dans un environnement dynamique et complexe. Devant des informations contraires à leurs attentes, leur réaction peut être plus lente et parfois inappropriée. Dans l’événement à l’étude, le PNF, dont la charge de travail était élevée alors qu’il voulait amorcer un virage à gauche en direction de la trajectoire d’approche finale, a accepté le cap de 231° proposé sous la fonction CMD HDG du FMS, qui était le cap présent de l’aéronef. Puisque le FMS maintenait toujours le cap de l’aéronef, le mode HDG [cap] du pilote automatique (sans le FMS) a été utilisé pour tourner à gauche.

Pendant ces tentatives d’établir une trajectoire d’interception par l’entremise du FMS, l’aéronef est demeuré sur un cap divergent pendant 44 secondes. Ce délai avant d’amorcer le virage et la descente, combiné à l’accélération de l’aéronef jusqu’à 204 KIAS à 1 minute 31 secondes du point de cheminement d’approche finale URVIX, a rendu la récupération de l’approche encore plus difficile.

La coordination cohérente des actions des 2 membres de l’équipage de conduite nécessitait une communication efficace pour maintenir une conscience situationnelle commune. À cette fin, les pilotes devaient communiquer les informations disponibles et s’assurer d’avoir une compréhension commune de la situation, et ce, malgré une charge de travail élevée. L’analyse des actions de l’équipage de conduite suggère que la récupération de l’approche a été effectuée de manière séquentielle, ce qui pourrait indiquer une coordination moins efficace du partage des tâches. Il est possible que, compte tenu de son peu d’expérience, le PF n’ait pas compris précisément le plan et les attentes du PNF (qui était le commandant de bord) et ait attendu les instructions du PNF pour amorcer la descente et le virage à gauche sans guidage du FMS. Cependant, en l’absence des données de l’enregistreur de conversations de poste de pilotage, l’enquête n’a pas permis d’évaluer la coordination des tâches ni les communications entre les 2 pilotes.

Au passage du point de cheminement d’approche finale URVIX, l’aéronef se trouvait à 0,24 mille marin à droite de la trajectoire d’approche finale à 500 pieds au-dessus de la pente d’approche (annexe C) et à une vitesse de 180 KIAS en configuration lisse (volets et train d’atterrissage rentrés). L’aéronef devait maintenir le taux de descente de 1300 pi/min pour rattraper la pente d’approche et ralentir sous les 158 KIAS pour sortir le train d’atterrissage et ensuite sous les 148 KIAS pour sortir les volets. À ce moment-là, il n’était plus possible de ralentir l’aéronef à la vitesse cible de 120 KIAS tout en respectant les autres critères d’approche stabilisée d’Air Creebec à 1000 pieds au-dessus du sol (AGL), point qui allait être atteint dans les 42 secondes.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

Lors de la reprogrammation de l’approche dans le FMS, le maintien d’un cap divergent pendant 44 secondes, combiné à la descente tardive, s’est soldé par l’arrivée de l’aéronef au point de cheminement d’approche finale à 180 KIAS en configuration lisse. À ce moment-là, il n’était alors plus possible de ralentir l’aéronef à la vitesse cible de 120 KIAS et de respecter les critères d’approche stabilisée à 1000 pieds AGL de l’entreprise.

Au passage du point de cheminement d’approche finale URVIX, l’équipage de conduite a sélectionné le mode NAV [navigation] du pilote automatique pour transférer la navigation de l’aéronef au FMS dans l’espoir d’intercepter la trajectoire d’approche finale. L’aéronef a amorcé un virage à droite, ce qui était le comportement attendu. Toutefois, au lieu d’intercepter la trajectoire d’approche finale de 182°, l’aéronef a continué le virage à droite selon le cap de 231° saisi sous la fonction CMD HDG [cap à commander] du FMS. L’équipage de conduite n’avait pas remarqué, parmi les nombreuses informations affichées sur la page de navigation NAV 1/4, que le FMS était toujours en mode HDG SEL [cap sélectionné], avec un CMD HDG de 231° et que la fonction INTERCEPT était remplacée par NO INTCPT en gris (figure 17, section 2.2.2 Fonction d’interception du système de gestion de vol).

En général, la reprise de la trajectoire latérale est une priorité pendant une approche aux instruments afin que l’aéronef demeure dans l’aire de franchissement des obstacles puisque l’équipage de conduite ne voit pas le sol. Ainsi, lorsque le cap de l’aéronef a dépassé la trajectoire désirée (182°) en virage à droite et toujours dans des conditions météorologiques de vol aux instruments, le PNF est intervenu dans le FMS pour faire tourner l’aéronef à gauche afin de se diriger directement vers la piste. Cette charge de travail additionnelle a fait que le PNF n’a pu reprendre sa vue d’ensemble de l’approche et que l’aéronef a quitté l’aire de franchissement des obstacles en approche finale alors que l’aéronef était toujours en descente à haute vitesse, ce qui a augmenté le risque de collision avec des obstacles ou le terrain.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

Au passage du point de cheminement d’approche finale, l’aéronef a poursuivi son virage à droite sur une trajectoire verticale et latérale divergente et a quitté l’aire de franchissement des obstacles, risquant alors d’entrer en collision avec des obstacles ou le terrain.

2.2.4 Coordination de la remise des gaz

Pendant que le PNF s’affairait à établir une trajectoire en direction de la piste, la puissance des moteurs a été augmentée du ralenti (0 %) à 43 % alors que la vitesse de l’aéronef était à 171 KIAS, soit 13 nœuds au-dessus de la vitesse maximale pour sortir le train d’atterrissage et 23 nœuds au-dessus de la vitesse maximale pour la 1re sélection des volets. L’augmentation de la puissance tend à indiquer une intention de réduire ou d’arrêter la descente. Cependant, l’aéronef a maintenu un taux de descente fixe d’environ 1300 pi/min, et la vitesse a augmenté progressivement de 171 à 187 KIAS.

Lorsque l’aéronef a commencé à tourner à gauche en direction de la piste, le PNF ayant pris la décision d’effectuer une remise des gaz, celui-ci a contacté l’ACC pour demander l’autorisation de faire une remise des gaz en raison d’un problème de navigation. À ce moment-là, le PNF était incertain de la position exacte de l’aéronef MEDEVAC en attente à l’ouest de CYVO étant donné que l’aéronef de l’événement n’était pas équipé d’écran de navigation qui aurait pu lui permettre de visualiser sa position et la position des autres aéronefs aux alentours. Devant cette incertitude, le PNF voulait s’assurer qu’il n’y avait pas de conflit ou de risque de collision avec l’aéronef MEDEVAC. L’ACC, n’ayant pas de radar pour visualiser les aéronefs en vol, ne pouvait pas savoir que l’aéronef à l’étude se trouvait à l’ouest de la trajectoire d’approche finale, et n’a donc pas pu saisir l’urgence de la situation. Avec un 2e aéronef incapable de se poser à CYVO alors que les conditions météorologiques étaient rapportées au-dessus des minimums publiés, et avec d’autres aéronefs qui attendaient pour faire l’approche à CYVO, l’ACC a demandé quelles étaient les intentions de l’équipage de conduite du vol à l’étude. L’échange de communications a duré 32 secondes.

Neuf secondes après le début de la communication du PNF avec l’ACC, l’aéronef est passé sous le point désigné d’approche stabilisée de 1000 pieds AGL à 187 KIAS en configuration lisse, toujours à un taux de descente d’environ 1300 pi/min.

Afin de respecter les critères d’approche stabilisée, le taux de descente de l’aéronef ne doit pas dépasser les 1000 pi/min, la vitesse cible doit être de 120 KIAS (+10 à -5 KIAS), et l’aéronef doit se trouver sur la trajectoire verticale et latérale de l’approche en configuration d’atterrissage (train d’atterrissage sorti et volets à 15°).

Deux secondes après le passage du point désigné d’approche stabilisée, la puissance a été réduite partiellement à 20 %. Cette action indique que le PF se focalisait toujours sur la descente et la réduction de la vitesse, ce qui a limité sa capacité à comprendre les communications entre le PNF et l’ACC portant sur l’intention du PNF de faire une remise des gaz.

La charge de travail élevée des membres de l’équipage de conduite a réduit leur capacité à coordonner leurs actions, et a mené à la perte de leur conscience situationnelle commune concernant le changement du plan d’approche pour faire une remise des gaz. Leur charge de travail élevée a aussi réduit leur conscience globale de la situation en approche et ils n’ont pas remarqué le passage du point désigné d’approche stabilisée ni anticipé le risque de collision avec le terrain alors que l’aéronef poursuivait sa descente.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

En raison de la charge de travail élevée et de la perte de la conscience situationnelle commune quant au changement du plan d’approche, le PNF a demandé l’autorisation de faire une remise des gaz à l’ACC, tandis que le PF poursuivait la descente à environ 1300 pi/min au passage du point désigné d’approche stabilisée de l’entreprise à 187 KIAS, soit 67 nœuds au-dessus de la vitesse cible.

Par conséquent, alors que l’ACC donnait les instructions spécifiques pour la remise des gaz, des alertes du TAWS ont été générées et le FMS a automatiquement affiché la page d’information sur une collision imminente avec le terrain. L’équipage de conduite a immédiatement amorcé une remise des gaz avant la fin des communications (annexes C et D).

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

Environ 25 secondes après le début des communications avec l’ACC, des alertes du TAWS ont été générées et une remise des gaz a été amorcée. Au point le plus bas, l’aéronef s’est retrouvé à 405 pieds AGL, à 192 KIAS (soit 72 nœuds au-dessus de la vitesse cible) en configuration lisse, à environ 1 mille marin à droite de la trajectoire d’approche et à 1 mille marin du seuil de piste.

2.3 Enregistreur de conversations de poste de pilotage

Dans le cadre du vol à l’étude, l’équipage de conduite n’a pas réalisé la proximité du sol ni la gravité de l’événement et n’a donc pas désactivé l’enregistreur de conversations (et des sons) de poste de pilotage. Les données ont ainsi été écrasées par l’enregistrement des vols subséquents.

Puisque l’enregistrement des données liées aux alertes du TAWS a aussi été perdu, l’enquête n’a pas pu déterminer le type d’alertes ni le moment précis où elles sont survenues.

La communication entre les pilotes dans des conditions de charge de travail élevée est critique puisqu’ils doivent partager les renseignements disponibles afin de maintenir une même compréhension de la situation pour anticiper et coordonner leurs actions et ainsi agir avec cohésion et efficacité.

Les autres données disponibles sur les manipulations de l’aéronef et du FMS ont permis de constater que la récupération de l’approche à la sortie du circuit d’attente a été effectuée de manière séquentielle, ce qui a retardé la descente et le virage à gauche pour intercepter la trajectoire d’approche finale. Toutefois, sans les données de l’enregistreur de conversations de poste de pilotage, l’enquête n’a pas pu évaluer comment le commandant de bord, qui était le PNF, a géré et coordonné les tâches à exécuter dans des conditions de charge de travail élevée. L’enquête a aussi été dans l’impossibilité de déterminer si le niveau d’expérience du PF avait joué un rôle dans cet événement. Par conséquent, il est possible que certains enjeux de sécurité, notamment ceux liés à la cohésion et l’efficacité des équipages de conduite lorsque ceux-ci se trouvent dans des conditions de charge de travail élevée, n’aient pas été identifiés par l’enquête.

Fait établi quant aux risques

Si les données de l’enregistreur de conversations de poste de pilotage ne sont pas conservées après un incident ou un accident, il peut être impossible de déterminer et de communiquer des lacunes de sécurité, et donc de tirer les leçons potentielles.

2.4 Formation sur la programmation du système de gestion de vol

Les formations initiale et récurrente sur simulateur couvrent la programmation du FMS dans toutes les phases d’un vol, mais pas nécessairement dans les conditions particulières de l’approche du vol à l’étude.

Malgré la formation et l’expérience du PNF et même si le PF avait suivi sa formation initiale récemment (5 mois auparavant), l’équipage de conduite n’a pas reconnu que le circuit d’attente programmé était sur le dernier point IKDOB, soit le dernier point de cheminement de l’approche interrompue (12e item du plan de vol) plutôt que sur le point de cheminement IKDOB avant l’approche (5e item). Ainsi, l’équipage de conduite n’a pas réalisé qu’à la sortie du circuit d’attente, le FMS ne contenait plus de points de cheminement et allait donc maintenir la trajectoire divergente plutôt que d’effectuer l’approche RNAV (GNSS) PISTE 18 prévue.

Par la suite, en s’approchant du point de cheminement d’approche finale URVIX, l’équipage de conduite n’a pas remarqué, parmi les nombreuses informations affichées sur la page de navigation NAV 1/4 (figure 18) que le FMS était toujours en mode HDG SEL et que NO INTCPT était affiché en gris. Par conséquent, l’équipage de conduite n’a pas réalisé que l’interception de la trajectoire d’approche finale ne se ferait pas au moment où le mode NAV du pilote automatique serait sélectionné. L’équipage de conduite ne s’attendait donc pas à ce que l’aéronef tourne à droite sur le cap saisi de la fonction CMD HDG 231° et s’écarte de la trajectoire d’approche finale.

Dans l’événement à l’étude, l’équipage de conduite a dû faire face à un comportement inattendu du FMS qui a nécessité de nombreuses interventions pour tenter de reprendre la trajectoire d’approche finale. Ces interventions ont retardé la coordination de l’exécution des autres actions critiques au vol, telles que la récupération de la pente d’approche, la réduction de la vitesse et la configuration de l’aéronef pour l’atterrissage. Une compréhension approfondie des indications, parfois subtiles, des pages du FMS est importante afin de réduire le temps d’interprétation des indications affichées, surtout en situation de charge de travail élevée.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

Les formations initiale et récurrente sur le FMS n’ont pas permis à l’équipage de conduite de reconnaître les subtilités particulières de la programmation du système, ce qui a occasionné une divergence entre les attentes de l’équipage de conduite et le comportement de l’aéronef et des difficultés de programmation en vol, le tout menant à un retard dans l’exécution d’actions critiques au vol.

3.0 Faits établis

3.1 Faits établis quant aux causes et aux facteurs contributifs

Il s’agit des facteurs qui ont causé l’événement ou qui y ont contribué.

- Lors de la programmation du circuit d’attente au point IKDOB avant l’approche de navigation de surface par système mondial de navigation par satellite vers la piste 18 à l’aéroport de Val-d’Or, le système de gestion de vol a offert par défaut le circuit d’attente préprogrammé au point IKDOB correspondant au dernier point de cheminement du plan de vol. Ainsi, lorsque la fonction DTO HOLD [procéder directement au circuit d’attente] a été activée, puisqu’aucun point de cheminement ne figurait au plan de vol du système de gestion de vol après le circuit d’attente, l’aéronef allait maintenir son dernier cap à l’insu des pilotes plutôt qu’effectuer l’approche.

- En l’absence d’un autre point de cheminement au plan de vol à la sortie du circuit d’attente, le système de gestion de vol a maintenu l’aéronef sur sa trajectoire présente qui divergeait de 48° de la trajectoire d’approche finale, ce qui a rendu plus complexe la manœuvre nécessaire pour rétablir l’aéronef sur la trajectoire d’approche.

- Lors de la reprogrammation de l’approche dans le système de gestion de vol, le maintien d’un cap divergent pendant 44 secondes, combiné à la descente tardive, s’est soldé par l’arrivée de l’aéronef au point de cheminement d’approche finale à 180 nœuds de vitesse indiquée en configuration lisse (volets et train d’atterrissage rentrés). À ce moment-là, il n’était alors plus possible de ralentir l’aéronef à la vitesse cible de 120 nœuds de vitesse indiquée et de respecter les critères d’approche stabilisée à 1000 pieds au-dessus du sol de l’entreprise.