Abordage

Traversier Svanoy et embarcation de plaisance

Fleuve Saint-Laurent

Saint-Joseph-de-la-Rive (Québec)

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).

Résumé

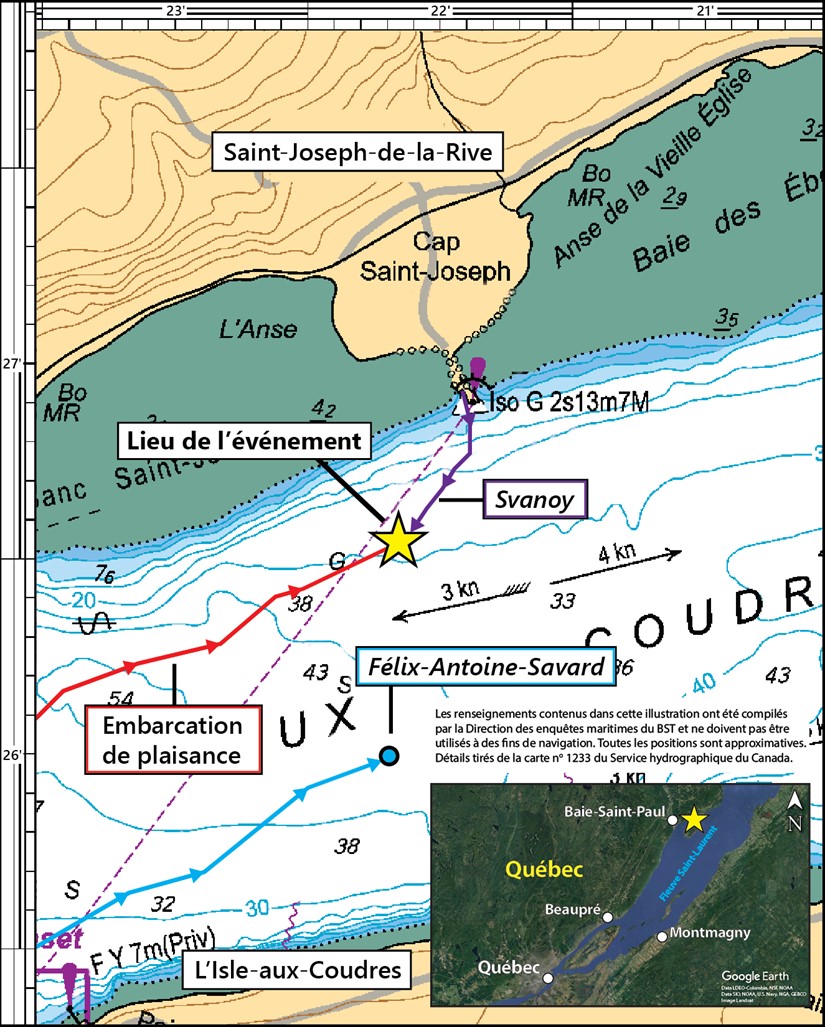

Le matin du 2 juillet 2023, le traversier à passagers Svanoy, chargé de passagers et de véhicules, a quitté le quai de traversier de Saint-Joseph-de-la-Rive (Québec) pour effectuer son itinéraire prévu jusqu’au quai de L’Isle-aux-Coudres (Québec), sur le fleuve Saint-Laurent. La visibilité était réduite en raison d’un épais brouillard.

Peu après le départ, et avec la permission du capitaine du Svanoy, le premier officier a quitté la passerelle. Le capitaine s’est retrouvé seul sur la passerelle et chargé de la navigation, y compris la barre et la veille. Alors que le Svanoy se trouvait à 0,35 mille marin au sud-sud-ouest du quai de départ et circulait à une vitesse d’environ 8 nœuds, le capitaine a aperçu une embarcation de plaisance devant le navire. Le capitaine a fait immédiatement retentir 1 coup de la corne de brume du traversier pour avertir l’embarcation de plaisance, puis a réduit la vitesse du navire. Quelques instants plus tard, le Svanoy et l’embarcation de plaisance sont entrés en collision.

Le matin de la collision, l’embarcation de plaisance avait quitté une marina de Québec (Québec) à destination de Tadoussac (Québec). Le conducteur de l’embarcation de plaisance et 3 autres occupants assuraient une veille visuelle et auditive tout en surveillant la circulation dans les parages à l’aide d’un système d’identification automatique non enregistré. Juste avant la collision, le conducteur de l’embarcation de plaisance a remarqué que l’une des cibles du système d’identification automatique était passée d’une position statique à une trajectoire de collision. Le conducteur a ensuite vu la silhouette du Svanoy apparaître dans le brouillard. Le conducteur a immédiatement tiré sur les leviers de commande de l’embarcation, puis a changé de cap sur bâbord, sans toutefois pouvoir éviter la collision.

À la suite de la collision avec le Svanoy, 3 occupants de l’embarcation de plaisance ont été projetés à l’eau, tandis que le 4e occupant s’est retrouvé piégé sous le pont. L’embarcation a été considérablement endommagée, a pris l’eau et s’est mise à couler. Les 4 occupants ont été secourus par l’équipage du traversier et transportés à un hôpital local. L’embarcation de plaisance a coulé, tandis que le Svanoy a subi des dommages mineurs.

L’enquête a permis de déterminer que ni le capitaine du traversier ni le conducteur de l’embarcation de plaisance n’avaient utilisé les signaux prescrits par le Règlement sur les abordages pour signaler leur présence aux autres navires dans la zone, ce qui a réduit considérablement la capacité du capitaine et du conducteur de l’embarcation de plaisance à se détecter mutuellement. Lorsqu’ils ont fini par se détecter mutuellement, le traversier et l’embarcation de plaisance se trouvaient en situation très rapprochée et couraient un risque de collision; ni le capitaine ni le conducteur de l’embarcation de plaisance n’ont pu prendre de mesures efficaces pour éviter la collision.

L’enquête a aussi permis de déterminer que, bien que le conducteur de l’embarcation de plaisance dans l’événement à l’étude avait suivi un cours de sécurité nautique accrédité et détenait une carte de conducteur d’embarcation de plaisance valide, ses connaissances sur les signaux, la veille, la vitesse de sécurité, la prévention des collisions et la navigation par visibilité réduite étaient limitées. L’embarcation de plaisance avait un plan de traversée simple pour le voyage prévu, mais ses occupants ne connaissaient pas bien la zone de navigation et ignoraient l’existence d’un service de traversier. Le conducteur de l’embarcation de plaisance ne possédait donc pas les connaissances suffisantes pour naviguer de façon sécuritaire dans les conditions existantes au moment de l’événement.

Selon le Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance de Transports Canada (TC), tout conducteur d’une embarcation de plaisance munie d’un moteur et utilisée à des fins récréatives dans les eaux canadiennes doit prouver sa compétence. Le syllabus de formation de TC qui conduit à l’obtention de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance est vaste et couvre de nombreux sujets essentiels à la sécurité. Cependant, on a déterminé que les renseignements fournis par les fournisseurs de cours sur la sécurité nautique commerciale étaient limités.

Le BST a déjà enquêté sur une quasi-collision entre une embarcation de plaisance de location et un navire de charge commercial,Rapport d’enquête sur la sécurité du transport maritime M22P0298 du BST. au cours de laquelle l’embarcation de plaisance a été renversée et tous ses occupants se sont retrouvés à l’eau. Au cours de cette enquête, le BST a mené un sondage pancanadien auprès des pilotes de navires. Les résultats du sondage ont révélé que le risque de collision entre des navires commerciaux pilotés et des embarcations de plaisance est répandu au Canada. Ils ont également permis de déterminer que l’amélioration de l’éducation et de la formation des conducteurs d’embarcations de plaisance constitue le facteur le plus important pour réduire le risque de collision entre les embarcations de plaisance et les navires commerciaux.

Transports Canada est en train de mettre à jour le Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance, mais le projet de règlement n’a pas encore été publié. Dans l’intervalle, le Bureau estime qu’il est préoccupant que la formation et la certification qui sont actuellement exigées des conducteurs d’embarcations de plaisance ne fournissent pas à ces derniers les connaissances approfondies nécessaires pour naviguer de façon sécuritaire sur les voies navigables à haute densité. Si le processus d’obtention de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance ne permet pas aux conducteurs d’embarcations de plaisance d’acquérir des connaissances adéquates sur la conduite des navires, comme le Règlement sur les abordages et les principes de planification des traversées, et s’il n’est pas exigé que les conducteurs maintiennent à jour ces connaissances, il y a un risque qu’ils ne soient pas en mesure de naviguer de façon sécuritaire sur les voies navigables à haute densité.

1.0 Renseignements de base

1.1 Fiches techniques des navires

Nom | Svanoy | Aucun nom officiel |

|---|---|---|

Numéro de l’Organisation maritime internationale (OMI) | 9035163 | Sans objet |

Numéro officiel / Numéro d’immatriculation | 845629 | QC5998860 |

Port d’immatriculation | St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) | Sans objet |

Pavillon | Canada | Canada |

Type | Traversier à passagers | Embarcation de plaisance, Doral 45 Alegria |

Jauge brute | 2631 | Sans objet |

Longueur | 83,3 m | 13,79 m |

Largeur | 15,5 m | 4,22 m |

Tirant d’eau prévu | 4,3 m | Sans objet |

Tirant d’eau au moment de l’événement | Avant : 5,5 m; arrière : 7,6 m | Sans objet |

Équipage / Passagers | 14 / 15 | 4 occupants |

Construction | 1992 | 2006 |

Propulsion | 1 moteur diesel de 2111 kW | 2 moteurs diesel en-bord de 480 hp |

Propriétaire | Can Fjord Holdings Ltd. | Propriétaire privé |

Représentant autorisé | Can Fjord Ferries Ltd. | Sans objet |

Gestionnaire | Canship Ugland Ltd. | Sans objet |

Société de classification / organisme reconnu | DNV | Sans objet |

1.2 Description des navires

1.2.1 Svanoy

Le Svanoy est un traversier roulier amphidrome à passagersUn traversier amphidrome permet d’embarquer et de débarquer des véhicules aux deux extrémités du navire. Étant donné la conception amphidrome du navire, celui-ci n’a pas de poupe ou de proue distincte : l’avant et l’arrière du navire dépendent donc de la direction dans laquelle le navire se déplace. construit en 1992 par Johan Drage AS en Norvège (figure 1). En 2022, le traversier a été affrété par la Société des traversiers du Québec (STQ) auprès de LOGISTEC Corporation, qui sert d’intermédiaire entre la STQ et le gestionnaire du navire, Canship Ugland Ltd. (Canship). Le Svanoy offre un service de traversier entre Saint-Joseph-de-la-Rive (Québec) et L’Isle-aux-Coudres (Québec) selon un horaire établi par la STQ.

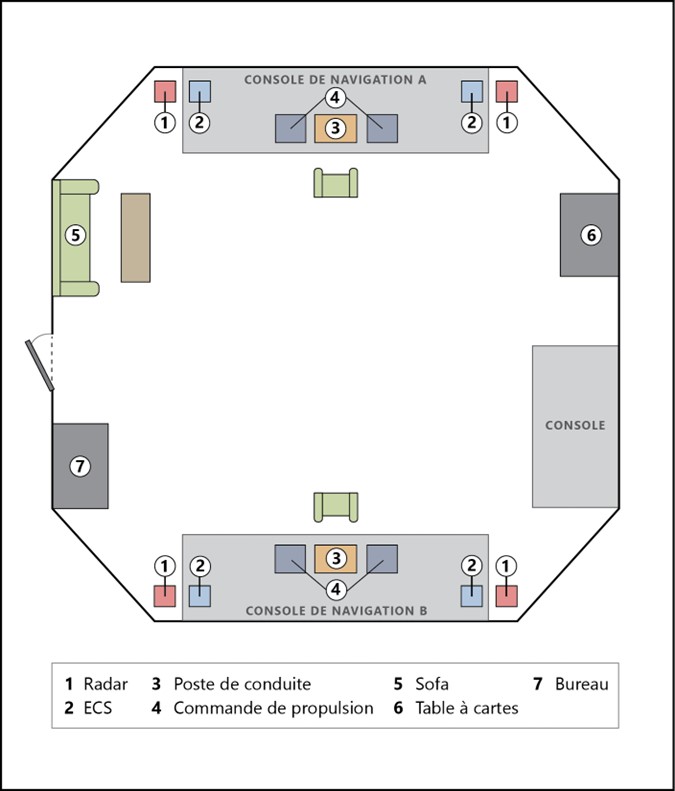

Le traversier est certifié pour transporter 289 passagers et 11 membres d’équipage, et il est conçu pour transporter 104 voitures. La passerelle est munie de tout l’équipement de navigation requis. Deux consoles de navigation identiques (figure 2) sont situées sur la passerelle, 1 à chaque extrémité. Chaque console de navigation comprend un poste de conduite, une commande de propulsion, un radar en bande X (3 cm) et un radar en bande S (10 cm), ainsi qu’un système de cartes électroniques (ECS) qui affiche les données du système d’identification automatique (AIS) du navire. Le traversier est aussi muni d’un système de positionnement mondial (GPS), d’un enregistreur des données du voyage (VDR) et d’une corne de brume qui peut être actionnée manuellement et automatiquement.

Le Svanoy avait tous les certificats appropriés pour sa classe de navire et les voyages prévus.

1.2.2 Embarcation de plaisance

Les propriétaires de l’embarcation de plaisance QC5998860 ont acheté l’embarcation en 2022 à Québec (Québec). L’embarcation de plaisance était un Doral 45 Alegria construit en 2006 (figure 3) et fabriqué en fibre de verre avec 2 moteurs en-bord de 480 hp.

Un poste de pilotage partiellement couvert était situé sur le pont supérieur et comprenait un poste de barre sur le côté tribord avant, une salle à manger sur le côté bâbord et des sièges supplémentaires derrière le poste de barre. Au poste de barre se trouvaient 2 sièges réglables, une console de navigation équipée d’un volant, d’une radio très haute fréquence (VHF) avec AIS intégré, d’un radar, de 2 traceurs de cartes, d’un pilotage automatique et d’une corne de brume à commande manuelle. Un réflecteur radar était installé sur le toit du poste de pilotage. Une descente menait du poste de pilotage au salon inférieur, à la cuisine et aux 2 cabines.

L’embarcation de plaisance transportait également des vêtements de flottaison individuels pour tous les occupants à bord, ainsi qu’un canot pneumatique à l’arrière. Au moment de l’événement à l’étude, le réservoir de carburant contenait environ 1325 litres de carburant diesel.

1.3 Déroulement du voyage

1.3.1 Svanoy

Le matin du 2 juillet 2023, l’équipage du Svanoy s’apprêtait à quitter le quai de traversier de Saint-Joseph-de-la-Rive pour se rendre au quai de L’Isle-aux-Coudres, qui se trouve dans le fleuve Saint-Laurent. Les passagers avaient embarqué et les véhicules avaient été chargés. Les moteurs du traversier ont été vérifiés, tout comme l’équipement de gouverne et de navigation; aucune anomalie n’a été relevée. Le capitaine et le premier officier étaient sur la passerelle. La visibilité était réduite en raison d’un brouillard épais.

Vers 10 hLes heures sont exprimées en heure avancée de l’Est (temps universel coordonné moins 4 heures)., les amarres ont été larguées et l’équipe à la passerelle a reçu l’avis de [traduction] « feu vert » des membres d’équipage s’occupant des stations d’amarrage sur la passerelle. Le premier officier se trouvait à la console de navigation A et a manœuvré le traversier pour l’éloigner du quai.

Vers 10 h 03, le traversier venait de quitter le quai et avançait lentement vers L’Isle-aux-Coudres. Le premier officier a remis les commandes au capitaine, qui se trouvait à la console de navigation B, faisant face à L’Isle-aux-Coudres.

Le radar en bande S était réglé à la portée de 1,5 mille marin (NM), et le radar en bande X était réglé à la portée de 3 NM. Une cible en mouvement était clairement visible sur le radar en bande S et moins distincte sur le radar en bande X en raison de l’encombrement.

Vers 10 h 04, avec l’autorisation du capitaine, le premier officier a quitté la passerelle. Pour compenser le courant de jusant et maintenir le cap, tout en tenant compte de la présence du traversier Félix-Antoine-Savard en approche tel qu’indiqué sur l’ECS, le capitaine a effectué des ajustements sur tribord et a augmenté graduellement la vitesse du Svanoy.

À 10 h 06 min 30 s, alors que le Svanoy se trouvait à 0,35 NM au sud-sud-ouest du quai de départ de Saint-Joseph-de-la-Rive, sur un cap de 225° et à une vitesse d’environ 8 nœudsToutes les vitesses dans le rapport sont exprimées en vitesse sur le fond., le capitaine a aperçu une embarcation de plaisance devant lui. Le capitaine a fait immédiatement retentir 1 coup de la corne de brume du traversier pour avertir l’embarcation de plaisance et a réduit la vitesse. À 10 h 06 min 35 s, le Svanoy et l’embarcation de plaisance sont entrés en collision (figure 4).

Immédiatement après la collision, le capitaine du Svanoy a avisé l’équipage de la situation par radio à ultra-haute fréquence et lui a ordonné de préparer et de mettre à l’eau le bateau de sauvetage du traversier.

À 10 h 09 min 37 s, le premier officier est retourné sur la passerelle et a signalé la collision par radio VHF aux Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) de Québec. Le premier officier était chargé de poursuivre les communications radio et téléphoniques avec les SCTM, l’embarcation de plaisance, les navires à proximité et le personnel à terre de Canship.

Vers 10 h 10, le traversier à passagers Félix-Antoine-Savard, qui faisait route de L’Isle-aux-Coudres à Saint-Joseph-de-la-Rive, s’est approché des lieux. L’équipage du Félix-Antoine-Savard a mis à l’eau son bateau de sauvetage en vue de participer aux opérations de sauvetage, au besoin.

À 10 h 11 min 35 s, le premier officier du Svanoy a tenté d’établir une communication radio VHF avec l’embarcation de plaisance, mais en vain.

Vers 10 h 17, le bateau de sauvetage du Svanoy a été mis à l’eau avec 2 membres d’équipage à bord. Vers 10 h 18, le bateau de sauvetage s’est approché de l’embarcation de plaisance partiellement submergée et a récupéré ses 4 occupants. Les occupants ont été transportés jusqu’au quai de Saint-Joseph-de-la-Rive et ont ensuite été transportés à un hôpital local.

Vers 11 h 35, le Svanoy est retourné à Saint-Joseph-de-la-Rive pour débarquer ses passagers et décharger des véhicules. Le navire a été retiré temporairement du service par Canship pour approfondir l’enquête.

1.3.2 Embarcation de plaisance

Le 2 juillet 2023, vers 7 h, l’embarcation de plaisance QC5998860 a quitté une marina de Québec (Québec) à destination de Tadoussac (Québec). L’embarcation de plaisance transportait 4 occupants : 2 propriétaires du navire (dont 1 était le conducteur au moment de l’événement) et 2 invités. Le temps était clément et il y avait une pluie légère et une bonne visibilité.

À l’aide d’un traceur de cartes et à une vitesse d’environ 20 nœuds, le conducteur a dirigé l’embarcation de plaisance en suivant les bouées de tribord du chenal de navigation dans le fleuve Saint-Laurent. Le conducteur et les autres occupants assuraient une veille visuelle et auditive tout en surveillant la circulation dans les parages à l’aide de l’AIS. Le radar de l’embarcation de plaisance est resté éteint durant tout le voyage.

Vers 9 h 50, après avoir quitté le chenal balisé, l’embarcation de plaisance a franchi le passage de L’Isle-aux-Coudres (Québec) et s’est approchée de la rive nord près de Saint-Joseph-de-la-Rive. À ce moment-là, les conditions météorologiques avaient changé et un brouillard dense s’était accumulé de part et d’autre du passage, avec des bancs de brouillard entre les deux. Sur l’AIS, le conducteur a vu une cible mobile au niveau de la hanche tribord de l’embarcation de plaisance, et une cible fixe au quai de Saint-Joseph-de-la-Rive.

Vers 10 h 03, l’embarcation de plaisance se trouvait à 1,4 NM du Svanoy, qui venait de quitter le quai du traversier à Saint-Joseph-de-la-Rive. L’embarcation de plaisance se trouvait à environ 65° sur tribord par rapport à la route du traversier. Quelques instants plus tard, le conducteur de l’embarcation de plaisance a remarqué que l’une des cibles de l’AIS était passée d’une cible fixe à une cible sur une trajectoire de collision. À ce moment-là, le conducteur était à la barre, 1 occupant était assis à côté du conducteur, un autre occupant se trouvait dans la section sièges derrière la barre et le 4e occupant se trouvait sous le pont.

Vers 10 h 06, le conducteur a entendu les 2 occupants du poste de pilotage pousser des cris d’avertissement; il a alors vu la silhouette du Svanoy émerger de l’épais brouillard et se diriger vers l’embarcation de plaisance. Le conducteur a immédiatement tiré sur les leviers de commande de l’embarcation, puis a changé de cap sur bâbord.

À 10 h 06 min 35 s, le Svanoy et l’embarcation de plaisance sont entrés en collision.

Une brèche s’est ouverte dans la coque de l’embarcation de plaisance lors de la collision (figure 5). Trois des occupants de l’embarcation ont été projetés à l’eau et sont parvenus à remonter sur l’embarcation après qu’elle se soit redressée, tandis que le 4e occupant était coincé sous le pont. L’eau a pénétré dans l’embarcation de plaisance par la brèche dans la coque, et l’embarcation s’est mise à couler par l’arrière.

À 10 h 08 min 32 s, 1 des occupants de l’embarcation de plaisance a émis le signal de détresse « Mayday, Mayday, Mayday » sur la radio VHF. Les SCTM de Québec y ont répondu immédiatement, sans toutefois recevoir de réponse de l’embarcation de plaisance. Les SCTM de Québec ont relayé le signal de détresse de l’embarcation aux navires qui se trouvaient à proximité.

À 10 h 09 min 13 s, un second appel de détresse partiel « Mayday » a été lancé à partir de l’embarcation de plaisance. Les 3 occupants qui se trouvaient à bord de l’embarcation de plaisance ont finalement secouru le 4e occupant à l’intérieur de l’embarcation; le 4e occupant était en détresse respiratoire et cardiaque, et on lui a pratiqué la réanimation cardiopulmonaire (RCP). Toutes les tentatives des SCTM de Québec et du Svanoy d’établir une communication avec l’embarcation de plaisance ont échoué.

À 10 h 19, tous les occupants de l’embarcation de plaisance avaient été récupérés par le bateau de sauvetage du Svanoy alors que l’embarcation de plaisance s’enfonçait dans l’eau, et la RCP a continué d’être administrée au 4e occupant. Lorsque le bateau de sauvetage est arrivé à Saint-Joseph-de-la-Rive, le 4e occupant est revenu à la vie. De Saint-Joseph-de-la-Rive, les 4 survivants ont été transportés à un hôpital local et ont reçu des soins pour traiter une légère hypothermie en plus des blessures qu’ils avaient subies lors de l’accident. Le 4e occupant a été transféré à un hôpital de Québec pour y recevoir d’autres soins.

L’embarcation de plaisance a coulé jusqu’au lit de la rivière à une latitude de 47° 26ˈ00" N et une longitude de 070° 22ˈ00" W. Cet endroit se trouve à proximité immédiate de câbles sous-marins de communication et d’alimentation électrique, et donc le 5 décembre 2023, l’embarcation de plaisance a été retirée de l’eau par une compagnie de sauvetage pour éviter tout dommage aux câbles avant d’être envoyée à la ferraille.

1.4 Conditions environnementales

Au moment de l’événement, il faisait jour, il y avait du brouillard et la visibilité était de 0,3 NM ou moins. Il y avait une légère brise (de 4 à 6 nœuds) de l’ouest. La hauteur de la houle était de 0,5 m, et un courant de jusant circulait vers l’est à une vitesse d’environ 3 nœuds. La température de l’air était de 20 °C et celle de l’eau, d’environ 12 °C.

1.5 Avaries aux navires

La coque du Svanoy a subi des avaries superficielles légères.

L’embarcation de plaisance était une perte réputée totale. Lorsqu’elle a été récupérée (Figure 6), les observations suivantes ont été faites :

- des avaries étaient présentes sur l’ensemble de la coque, surtout sur le côté tribord arrière, qui s’était affaissé sous la force de l’impact avec le traversier;

- l’enceinte du poste de pilotage, l’équipement de navigation, les composants électriques et l’appareil à gouverner avaient été endommagés;

- le canot pneumatique étant manquant et du matériel non arrimé était éparpillé.

1.6 Certification et expérience

1.6.1 Svanoy

Le capitaine et le premier officier du Svanoy possédaient les qualifications requises pour leurs postes respectifs à bord du traversier.

Le capitaine était titulaire d’un certificat de compétence de capitaine, à proximité du littoral. Il avait navigué pendant 13 ans en tant que capitaine et officier sur des traversiers à Terre-Neuve-et-Labrador et naviguait sur le Svanoy en tant que capitaine depuis 2021.

Le premier officier a obtenu son certificat de compétence d’officier de pont de quart en 2021 et a commencé à travailler comme troisième officier sur divers navires. En septembre 2022, il s’est joint au Svanoy en tant que second officier, étant promu premier officier en janvier 2023.

1.6.2 Embarcation de plaisance

Chacun des propriétaires de l’embarcation de plaisance avait suivi un cours de sécurité nautique accrédité par Transports Canada (TC) et était titulaire d’une carte de conducteur d’embarcation de plaisance (CCEP). Une CCEP avait été délivrée en 2009 et l’autre, en 2012. L’un des propriétaires de l’embarcation de plaisance QC5998860 avait suivi une formation d’opérateur radio et était titulaire d’un certificat restreint d’opérateur - maritime (CRO-M) délivré par Industrie Canada en 2009.

Les 2 autres occupants étaient également titulaires d’une CCEP.

Les propriétaires et les autres occupants de l’embarcation de plaisance possédaient une vaste expérience de la conduite d’embarcations de plaisance, principalement sur des voiliers de plaisance. Ils avaient souvent navigué sur le lac Ontario dans des conditions de brouillard sans subir de conséquences néfastes.

1.7 Facteurs médicaux

Aucun facteur physiologique ou médical n’a été relevé dans cet événement.

1.8 Exigences réglementaires

1.8.1 Règlement sur les abordages

Le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (COLREG), établi par convention internationale, stipule, notamment, les règles que les navires doivent suivre en mer dans les situations qui présentent un risque d’abordage. Les gouvernements ou États peuvent adopter des règles spéciales pour leurs voies navigables. Le Canada a adopté ces règles, nommées Règlement sur les abordages, et elles « s’appliquent à tous les navires en haute mer et dans toutes les eaux attenantes accessibles aux navires de merTransports Canada, C.R.C., ch. 1416, Règlement sur les abordages (modifié le 7 juin 2023), Annexe 1 : Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes, Règle 1a). ».

Pour la sécurité et la conduite des navires dans toutes les conditions de visibilité, diverses règles du Règlement sur les abordages exigent, entre autres, ce qui suit :

- Une veille appropriée doit être maintenue par tous les moyens disponibles afin d’évaluer pleinement le risque de collision. La règle 5 définit une veille appropriée comme étant « visuelle et auditive », en utilisant également tous les autres moyens disponibles.

- « Tout navire doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité telle qu’il puisse prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et pour s’arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et conditions existantesTransports Canada, C.R.C., ch. 1416, Règlement sur les abordages (modifié le 7 juin 2023), Annexe 1 : Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes, Règle 6.. » Pour déterminer la vitesse de sécurité, on tient compte de la visibilité, de la densité du trafic, de la capacité de manœuvre du navire et plus particulièrement sa distance d’arrêt et ses qualités de giration dans les conditions existantes, ainsi que les limites d’utilisation du radar.

- L’équipement radar, le cas échéant, doit être utilisé de façon appropriée, en particulier le pointage radar ou toute autre observation systématique des objets détectés (cibles).

De plus, les navires doivent émettre les signaux prescrits adaptés aux circonstances et aux conditions existantes, comme un signal d’avertissement au départ (1 coup prolongé) et des signaux de brume (1 coup prolongé à des intervalles ne dépassant pas 2 minutes).

Le Règlement sur les abordages comprend une règle particulière sur la conduite des navires par visibilité réduite. La règle 19 prévoit ce qui suit :

a) La présente règle s’applique aux navires qui ne sont pas en vue les uns des autres et qui naviguent à l’intérieur ou à proximité d’une zone de visibilité réduite.

b) Tout navire doit naviguer à une vitesse de sécurité adaptée aux circonstances existantes et aux conditions de visibilité réduite. Les navires à propulsion mécanique doivent tenir leurs machines prêtes à manœuvrer immédiatement.

c) Tout navire, lorsqu’il applique les règles de la section I de la présente partie, doit tenir dûment compte des circonstances existantes et des conditions de visibilité réduite.

d) Un navire qui détecte au radar seulement la présence d’un autre navire doit déterminer si une situation très rapprochée est en train de se créer et/ou si un risque d’abordage existe. Dans ce cas, il doit prendre largement à temps des mesures pour éviter cette situation; toutefois, si ces mesures consistent en un changement de cap, il convient d’éviter, dans la mesure du possible, les manœuvrer suivantes :

(i) un changement de cap sur bâbord dans le cas d’un navire qui se trouve sur l’avant du travers, sauf si ce navire est en train d’être rattrapé;

(ii) un changement de cap en direction d’un navire qui vient par le travers ou sur l’arrière du travers.

e) Sauf lorsqu’il a été établi qu’il n’existe pas de risque d’abordage, tout navire qui entend, dans une direction qui lui paraît être sur l’avant du travers, le signal de brume d’un autre navire, ou qui ne peut éviter une situation très rapprochée avec un autre navire situé sur l’avant du travers, doit réduire sa vitesse au minimum nécessaire pour maintenir son cap. Il doit, si nécessaire, casser son erre et, en toutes circonstances, naviguer avec une extrême précaution jusqu’à ce que le risque d’abordage soit passéTransports Canada, C.R.C., ch 1416, Règlement sur les abordages (modifié le 7 juin 2023), Annexe 1 : Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec modifications canadiennes, Règle 19..

1.8.2 Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation

Selon le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation, les navires comme le SvanoyTransports Canada, DORS/2020-216, Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (modifié le 20 décembre 2023), paragraphe 204(1). doivent effectuer un appel relatif à la sécurité de la navigation par radio VHF dans certaines circonstancesTransports Canada, DORS/2020-216, Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (modifié le 20 décembre 2023), article 253.. Un appel relatif à la sécurité de la navigation doit contenir des renseignements essentiels à la sécurité de la navigation, y compris l’identité du navire, sa position, son cap et sa vitesse, ainsi que la condition particulière du navire (par exemple, n’est pas maître de sa manœuvre, est restreint dans sa capacité de manœuvrer, s’adonne à la pêche).

L’alinéa 253(1)j) du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation exige qu’un navire fasse un appel relatif à la sécurité de la navigation dès qu’il quitte son poste. L’alinéa 253(1)k) du même règlement exige qu’un navire fasse un appel relatif à la sécurité de la navigation dans toutes les autres circonstances où la sécurité de la navigation du navire ou de tout autre navire en dépend. Un appel relatif à la sécurité de la navigation doit être lancé 15 minutes avant que le bâtiment quitte, et de nouveau immédiatement avant qu’il quitte. En vertu de l’alinéa 253(4)b), un navire est exempté de faire un appel relatif à la sécurité de la navigation s’il communique avec un centre de communication sur la circulation. Dans l’événement à l’étude, le Svanoy a communiqué avec un centre de gestion du trafic au début de son service. Toutefois, le Svanoy a quitté le quai du traversier de Saint-Joseph-de-la-Rive dans un épais brouillard sans faire d’appel relatif à la sécurité de la navigation ni communiquer son départ aux SCTM de Québec.

1.8.3 Règlement sur le personnel maritime

Selon le Règlement sur le personnel maritimeTransports Canada, DORS/2007-115, Règlement sur le personnel maritime (modifié le 20 décembre 2023), paragraphes 216(1) et 216(6)., dans des conditions de visibilité réduite, l’équipe de quart du Svanoy doit être composée d’un officier de quart et d’un matelot de quart. Au moment de l’événement, le capitaine du Svanoy était seul sur la passerelle et chargé de la navigation, y compris le pilotage et la veille, par visibilité réduite.

1.9 Planification des traversées

La sécurité de la navigation nécessite une bonne planification des traversées. L’objectif du plan de traversée d’un navire est d’améliorer la sécurité, en déterminant les secteurs à haut risque et en fournissant des renseignements importants dans un format facilement accessible par les personnes chargées de la navigation. Ce processus essentiel consiste à préparer minutieusement un voyage en tenant compte des principaux éléments de navigation tels que le cap du navire, les points de changement de cap, les dangers locaux et le trafic maritime, les exigences réglementaires et les facteurs environnementaux qui pourraient avoir des conséquences pour le voyage.

Le conducteur de l’embarcation de plaisance dans l’événement à l’étude avait un plan de traversée simple pour le voyage prévu. Un autre occupant de l’embarcation de plaisance aidait le conducteur en traçant des points de cheminement jusqu’à la destination, en indiquant les changements de cap importants et en ajoutant des segments plus détaillés au fil du voyage. L’embarcation de plaisance avait également à son bord un recueil de cartes marines. Cependant, le conducteur de l’embarcation de plaisance ne connaissait pas bien la zone de navigation et ignorait qu’il y avait un service de traversier.

1.10 Cours de sécurité nautique accrédité et certification

1.10.1 Certificat de compétence pour conduire une embarcation de plaisance au Canada

Selon le Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance de Transports CanadaTransports Canada, DORS/99-53, Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance (modifié le 6 octobre 2020)., tout conducteur d’une embarcation de plaisance munie d’un moteur et utilisée à des fins récréatives dans les eaux canadiennes doit détenir une preuve de compétence. Plusieurs documents sont acceptés comme preuve de compétence, le plus courant étant la CCEP.

Pour obtenir une CCEP, les candidats doivent réussir un test de théorie. Un cours de sécurité nautique accrédité par TC est facultatif, mais fortement recommandé. Tous les cours de sécurité nautique qui conduisent à la délivrance d’une CCEP sont dispensés par des fournisseurs commerciaux de cours accrédités par TC et sont fondés sur le Syllabus de cours et d’examen de sécurité nautique (TP 14932) de TC, qui est général et couvre de nombreux sujets essentiels à la sécurité. Les cours sont offerts en classe et en ligne, en français et en anglais.

Les sujets qui doivent être abordés dans un cours de sécurité nautique accrédité comprennent les suivants :

- les responsabilités incombant à un conducteur de bateau;

- l’équipement de sécurité minimal qui doit être à bord d’un bateau;

- la façon de prévenir les situations dangereuses en cours de route;

- la planification et la préparation des excursions sur l’eau

- la façon de partager les voies navigables avec d’autres navires, y compris les navires commerciaux plus grands et moins maniables (d’après le Règlement sur les abordages);

- un survol des règlements relatifs aux embarcations de plaisance;

- la façon de réagir en cas d’urgence.

Lorsque les enquêteurs ont examiné un échantillon de manuels de cours en ligne menant à l’obtention de la CCEP, aucun des manuels ne fournissait d’orientation sur la façon dont les conducteurs pouvaient déterminer si leur embarcation de plaisance naviguait dans une zone de visibilité restreinte. De même, le danger posé par les navires commerciaux de grande taille était mentionné, mais l’orientation se limitait à indiquer aux conducteurs d’embarcations de plaisance d’être prêts à manœuvrer et de connaître le Règlement sur les abordages, sans expliquer quelles manœuvres sont efficaces et quelles dispositions précises du Règlement sur les abordages ils doivent connaître.

Selon la Norme relative à l’administration sur Internet de l’examen d’obtention de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance (TP 15080) de TC, « [l]a durée nécessaire à l’examen du Guide d’étude en ligne ne doit pas être inférieure à trois (3) heures »Transports Canada, TP 15080 F, Norme relative à l’administration sur Internet de l’examen d’obtention de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance (2010), section 6.2. avant que les candidats ne passent le test final. Le test final consiste en 50 questions à choix multiples, et les candidats doivent répondre correctement à 38 de ces questions pour réussir le test. Les 50 questions sont choisies au hasard parmi 164 questions à choix multiples possibles qui abordent tous les sujets. Trente-neuf (39) de ces questions possibles portent sur des éléments du Règlement sur les abordages. Une question porte sur la définition de la visibilité réduite, 2 questions portent sur la veille, 1 question porte sur la navigation dans un chenal étroit et 2 questions portent sur la vitesse de sécurité. Cinq (5) des questions potentielles concernent la planification de base des traversées. Aucune des questions du test ne porte sur la conduite des navires par visibilité réduite.

Une fois obtenue, la CCEP n’expire pas et aucune formation de recyclage n’est exigée. La CCEP ne limite pas les conducteurs à des eaux en particulier, ni à une taille ou une jauge d’embarcation de plaisance en particulier. Qu’il s’agisse d’un petit bateau non ponté muni d’un moteur électrique sur un petit lac ou d’un grand yacht sur une voie navigable à haute densité, les exigences en matière de certification sont les mêmes.

En 2018, TC a commencé à discuter avec les intervenants du secteur maritime d’une proposition consistant à modifier le Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance. Parmi les modifications proposées, on trouve d’importants changements au processus de sélection des fournisseurs de cours, des changements à la structure de tarification, l’octroi au ministre des Transports du pouvoir de suspendre ou de révoquer l’accréditation et les CCEP en cas de non-conformité, ainsi que des changements à l’utilisation de la Liste de vérification de sécurité pour embarcations de location comme preuve de compétence. La publication préalable du projet de règlement devrait avoir lieu au milieu de l’année 2025Transports Canada. Plan prospectif de la réglementation : Initiatives maritimes prévues d’avril 2024 à avril 2026. https://tc.canada.ca/fr/services-generaux/lois-reglements/plan-prospectif-reglementation/initiatives-marines-prevues#reglement-modifiant-le-reglement-sur-la-competence-des-conducteurs-dembarcations-de-plaisance (dernière consultation le 29 avril 2025)..

1.10.2 Délivrance graduelle des permis

Les programmes de délivrance graduelle des permis offrent un processus d’apprentissage structuré qui augmente graduellement les compétences et les responsabilités des conducteurs, en même temps qu’augmentent les privilèges que leur accorde leur permis. La Fondation de recherches sur les blessures de la route a qualifié la délivrance graduelle des permis d’exemple idéal à suivre pour la formation des nouveaux conducteurs, et des programmes de délivrance graduelle des permis ont été adoptés entre autres au Canada, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et en Australie. Il a été démontré que ces programmes réduisent le taux d’accidents chez les nouveaux conducteurs. Par exemple, le taux global de collisions parmi les conducteurs débutants en Ontario (Canada) a diminué de 31 % au cours des 2 années qui ont suivi la mise en œuvre de la délivrance graduelle des permisP. Boase et L. Tasca, Graduated Licensing System Evaluation: Interim Report (Toronto [Ontario] : Direction des politiques en matière de sécurité du ministère des Transports de l’Ontario, 1998). dans cette province.

Alors que le Canada a uniquement 1 certificat pour la conduite de toutes les embarcations de plaisance munies d’un moteur dans toutes les eaux canadiennes, certains pays ont des catégories de certification différentes pour les conducteurs d’embarcations de plaisance.

Par exemple, les Pays-Bas, un pays bien connu pour sa tradition maritime, ont mis en place un programme de délivrance graduelle des permis pour les conducteurs d’embarcations de plaisance. Il existe 3 types de permis de navigation de plaisanceGouvernement des Pays-Bas, Obtaining a Pleasure Boat Licence, https://www.government.nl/topics/sailing-and-boating/obtaining-a-pleasure-boat-licence-groot-pleziervaartbewijs-gpb (dernière consultation le 11 juin 2024).. Chaque permis prescrit la taille du bateau et les voies navigables dans lesquelles le titulaire du permis est autorisé à naviguer.

1.10.3 Formation de recyclage

Les programmes de formation permettent aux stagiaires d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l’aide d’une formation théorique, d’une expérience pratique et d’une formation de recyclage. La formation structurée permet d’acquérir une compréhension fondamentale des systèmes, des procédures et des protocoles de sécurité, tandis que l’expérience pratique permet de mettre en application et de renforcer les connaissances.

La formation de recyclage permet de garder les compétences et les connaissances à jour et conformes aux normes de sécurité, et assure que les conducteurs peuvent se remémorer et mettre en application leurs apprentissages efficacement. Elle corrige, au besoin, tout écart par rapport aux protocoles de sécurité et garantit une compétence et une conformité constantes, améliorant ainsi la performance et la sécurité globales. L’apprentissage est un processus dynamique de stockage et de récupération d’information. Plus on tarde à récupérer de l’information après l’avoir acquise, plus il est difficile de récupérer cette informationD.M. McBride et J.C. Cutting, Cognitive Psychology: Theory, Process, and Methodology (SAGE Publications, 2017), p. 138..

1.11 Questions relatives aux facteurs humains

Dans un système complexe comme celui du transport maritime, même l’ensemble de règles le plus exhaustif ne peut pas couvrir tous les scénarios ou toutes les interprétations possibles de ces règles. Dans le cadre d’activités maritimes, divers enjeux de facteurs humains peuvent avoir une influence sur l’issue d’une situation donnée. Ces enjeux comprennent les adaptations, l’attention et la conscience situationnelle, la perception humaine et le temps de réaction, la prise de décision et la perception des risques, de même que les biais cognitifs.

1.11.1 Adaptations

Les adaptations sont des décisions de déroger aux règles ou aux procédures établies; elles sont habituellement mises en œuvre alors que la personne sait que ses actions sont contraires aux règles ou aux procédures. Les adaptations découlent souvent du fait de mal comprendre le but des règles ou des procédures, de ne pas prévoir les conséquences éventuelles d’une dérogation à celles-ci ou d’avoir l’impression que les adaptations améliorent l’efficacité. Lorsque des adaptations sont effectuées sans conséquences négatives, elles peuvent persister et devenir une pratique normale parmi les membres d’équipage, rétrécissant ainsi les marges de sécurité que les règles et procédures étaient censées fournirJ. Rasmussen, « Risk Management in a Dynamic Society: A Modeling Problem » dans Safety Science, volume 27, numéro 2/3 (1997), p. 183 à 213.. Pour réduire le risque d’adaptations, plusieurs activités peuvent être mises en place par la direction, comme la surveillance et le contrôle des opérations, ainsi que la formation de recyclage.

Dans l’événement à l’étude, l’équipe à la passerelle du Svanoy n’a pas respecté certains règlements qui s’appliquent en cas de visibilité réduite. Le Svanoy a quitté le quai du traversier à Saint-Joseph-de-la-Rive dans un brouillard épais, sans faire d’appel relatif à la sécurité par radio VHF ni aviser les SCTM de Québec de son départ. En outre, l’équipe à la passerelle du Svanoy n’a pas fait retentir les signaux prescrits par la réglementation compte tenu de la visibilité réduite. Les membres de l’équipe à la passerelle estimaient que le bruit fort du signal de brume était dérangeant pour les passagers et les personnes vivant à proximité du terminal maritime, et le signal était perçu comme une source de perturbation pour les communications de l’équipage.

1.11.2 Attention et conscience situationnelle

Dans un milieu marin dynamique et souvent imprévisible, où les navires naviguent dans des conditions météorologiques changeantes, rencontrent d’autres navires et réagissent aux aides à la navigation, les conducteurs de navires doivent continuellement adapter leur attention aux circonstances en évolution et prendre des décisions qui mettent en équilibre divers facteurs tels que la navigation, la communication et les protocoles de sécurité.

L’attention est un état dans lequel les ressources cognitives sont concentrées sur certains aspects de l’environnementAmerican Psychology Association, APA Dictionary of Psychology, à l’adresse https://dictionary.apa.org/attention (dernière consultation le 16 février 2024)., en accordant la priorité à certains stimulus en fonction de leur pertinence ou de leur importance. Ce processus sélectif, motivé par des objectifs internes ou des stimulus externes, aide une personne à se concentrer sur l’information la plus importante en vue de la traiter davantage. L’attention humaine, en particulier l’attention visuelle, est limitée et nécessite qu’une personne se concentre sur une source d’information en particulier pour en obtenir une perception précise, à l’exclusion des autresP. Foley, M. Moray, « Sensation, perception and systems design » dans G. Salvendy (ed.), Handbook of Human Factors, (Wiley-Interscience, 1987), p. 69.. L’attention peut être transférée rapidement de 1 source d’information à une autre; toutefois, une personne ne peut être pleinement attentive qu’à 1 seule source d’information à la foisC. Wickens, « Information processing, decision-making, and cognition » dans G. Salvendy (ed.), Handbook of Human Factors, (Wiley-Interscience, 1987), p. 95.. Ces limites de l’attention obligent les conducteurs de navires à adapter leur attention à la situation.

On définit la conscience situationnelle comme étant la perception des éléments dans l’environnement, la compréhension de leur signification et la projection de leur état dans l’avenir proche.M.R. Endsley, « Design and Evaluation for Situation Awareness Enhancement » dans Proceedings of the Human Factors Society 32nd Annual Meeting (Santa Monica [Californie] : 1988), p. 97 à 101. Dans un environnement dynamique, la conscience situationnelle requiert que les conducteurs de navires extraient continuellement de l’information de l’environnement, intègrent cette information avec les connaissances internes pertinentes pour se faire un modèle mental cohérent de la situation actuelle, et utilisent ce modèle mental pour prévoir les événements futurs. Des problèmes peuvent survenir au cours de n’importe laquelle de ces 3 étapes de la conscience situationnelle lorsque des éléments critiques passent inaperçus, que leur importance n’est pas perçue ou que leurs conséquences ne sont pas prévues.

1.11.3 Perception humaine et temps de réaction

La perception visuelle fait référence au processus qui consiste à interpréter et à comprendre l’information visuelle. Elle nécessite une interaction complexe entre le système visuel d’une personne, ses processus cognitifs et ses habiletés motrices pour percevoir des indices visuels dans l’environnement, les traiter et y réagir. La perception visuelle permet aux conducteurs de navires de recueillir de l’information sur ce qui les entoure, de détecter les dangers potentiels et de prendre des décisions éclairées pour assurer la navigation et la maîtrise du navire. Dans des conditions environnementales où la visibilité est bonne, la perception visuelle peut s’effectuer sur des distances relativement longues. Toutefois, des conditions environnementales comme le brouillard peuvent nuire à la perception visuelle et au temps de réaction.

1.11.3.1 Perception visuelle réduite

Le brouillard constitue une double menace pour la sécurité du transport maritime. Premièrement, le brouillard réduit considérablement le contraste entre les objets et leur arrière-plan, rendant les objets plus pâles et moins distinctsJ.D. Bullough, M.S. Rea, « Impacts of fog characteristics, forward illumination, and warning beacon intensity distribution on roadway hazard visibility », dans The Scientific World Journal (2016).,P. Pretto, J-P. Bresciani, G. Rainer, H.H. Bülthoff, « Foggy perception slows us down » eLife 1, e00031 (2012).. Cette réduction de stimulus visuel peut entraîner une diminution de la conscience situationnelle d’une personne et rendre difficile de reconnaître les objets, les obstacles ou les dangers sur la trajectoire de navigation. Deuxièmement, le brouillard peut nuire à la capacité d’une personne d’évaluer les distances avec précisionV. Cavallo, M. Colomb, J. Doré. « Distance perception of vehicle rear lights in fog », dans Human Factors, vol. 43, no. 3, (2001), p. 442 à 451.. Par conséquent, la vitesse perçue par rapport à l’environnement immédiat est plus faible dans le brouillard que par temps clair, ce qui amène à sous-estimer la vitesseR. Snowden, N. Stimpson, R. Ruddle, « Speed perception fogs up as visibility drops », dans Nature, vol. 392 (1998), p. 450. et à mal évaluer les distances d’arrêtA. Buchner, M. Brandt, R. Bell, J. Weise, « Car backlight position and fog density bias observer-car distance estimates and time-to-collision judgments », dans Human Factors, vol. 48, no. 2 (2006), p. 300 à 317.,J.O. Brooks et al., « Speed choice and driving performance in simulated foggy conditions », dans Accident Analysis and Prevention, vol. 43(3) (2011), p. 698 à 705..

1.11.3.2 Temps de réaction plus lents

Le temps de réaction est le résultat de la perception, de la compréhension, de la décision, du temps d’exécution et du temps de réponse mécanique. Lorsque la visibilité est faible en raison du brouillard, les conducteurs de navires peuvent avoir des temps de réaction plus lents lorsqu’ils sont exposés à des situations ou à des dangers inattendusP. L. Olson, « Driver Perception Response Time », SAE International Technical Paper 890731 (1989), p. 682 à 686. – par exemple, lorsqu’ils sont confrontés sans s’y attendre à un objet à courte distance – en raison du temps supplémentaire qu’il faut pour interpréter l’événement et décider d’une réponseP.L. Olson, M. Sivak, « Perception-Response Time to Unexpected Roadway Hazards », dans Human Factors, vol. 28, no. 1 (1986), p. 91 à 96.. Cette réaction retardée peut être particulièrement problématique lorsque des réactions rapides sont nécessaires pour éviter des accidents.

Dans les opérations maritimes, le temps de réaction pour la manœuvre d’un navire constitue un facteur essentiel pour éviter les collisions, naviguer dans des eaux achalandées ou intervenir à la suite de situations d’urgence. Des éléments comme le vent, les vagues et le courant ajoutent également une complexité à la situation, ce qui fait en sorte qu’une connaissance de l’environnement opérationnel et une capacité de réagir efficacement sont nécessaires pour assurer une maîtrise et une sécurité optimales.

1.11.4 Prise de décisions et perception du risque

La prise de décisions est un processus cognitif qui permet de choisir un plan d’action parmi diverses options. Plusieurs facteurs, circonstances et biais peuvent avoir une incidence sur la prise de décisions d’une personne, y compris l’objectif ou le but ainsi que les connaissances, l’expérience et la formation de la personne.M. R. Endsley, « Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems », dans Human Factors, vol. 37, no. 1 (1995), p. 32 à 64. Ces facteurs peuvent faire en sorte qu’un navire est exploité au-delà de ses capacités ou des aptitudes du conducteur.

Le risque est fonction de probabilité et de conséquences négatives. La perception du risque est une composante de la prise de décisions et est la reconnaissance et l’interprétation d’un risque inhérent à une situation. La perception du risque des conducteurs de navires peut être modifiée par leur expérience relative dans une situation; par conséquent, les [traduction] « situations qui présentent un niveau de risque élevé pour une personne peuvent ne poser qu’un faible risque pour une autre ».M. Martinussen, D.R. Hunter, Aviation Psychology and Human Factors, 2e édition (2018), p. 297 à 301. Les conducteurs de navires qui ont vécu plus de situations dangereuses ont tendance à avoir une perception plus faible des risques que les conducteurs qui ont vécu moins de situations dangereuses.M. Martinussen, D.R. Hunter, Aviation Psychology and Human Factors, 2e édition (2018), p. 297 à 301.

Les conducteurs de navires qui pratiquent de façon répétée une activité dangereuse avec peu ou pas de répercussions négatives peuvent devenir désensibilisés ou habitués au niveau de risque élevé. Des problèmes peuvent survenir lorsque les risques perçus ne correspondent plus aux risques réels associés à une activité.

1.11.5 Biais cognitifs

Dans des situations complexes, les gens s’appuient souvent inconsciemment sur des raccourcis mentaux connus sous le nom d’heuristiques et sont susceptibles d’avoir des biais cognitifs lorsqu’ils évaluent leur environnement immédiat et prennent des décisions. Ces raccourcis améliorent généralement l’efficacité en simplifiant la charge cognitive nécessaire au traitement rapide de grandes quantités d’information. Bien que ces raccourcis soient efficaces dans la plupart des cas, ils peuvent influencer la prise de décision. Lorsqu’ils sont utilisés conjointement avec des renseignements peu clairs ou incertains, les heuristiques et les biais peuvent nuire à la prise de décision et entraîner des situations dangereuses.

L’un de ces biais, appelé la tendance à s’en tenir au plan, se caractérise chez une personne par une tendance profondément ancrée à maintenir sa ligne de conduite initiale, même lorsque les circonstances en évolution nécessitent un nouveau planB.A. Berman, R.K. Dismukes, « Pressing the approach », dans Aviation Safety World (2006), p. 28.. Ce biais peut découler d’une évaluation inexacte de la situationE.K. Muthard et C.D. Wickens, « Change detection after preliminary flight decisions: Linking planning errors to biases in plan monitoring », Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting (septembre 2002), p. 1., d’une mauvaise appréciation des risques associésB. Léonore, V. Claude, F. Sophie, L. Fanny et N. Claude, « The Effects of Success Related Pressure on Information Processing Strategies and Plan Continuation Error », Proceedings of the International Symposium on Aviation Psychology (2009), p. 6. ou d’une surestimation de sa capacité à gérer la situationL. Bourgeon, C. Valot, A. Vacher et C. Navarro, « Study of perseveration behaviors in military aeronautical accidents and incidents: analysis of plan continuation errors », Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting (septembre 2011), p. 4.. Fondamentalement, lorsque les conditions changent, la personne peut négliger ou mal interpréter de nouvelles données, ce qui entraîne une sous-estimation des risques liés aux conditions modifiées.

1.12 Gestion de la sécurité

Un système de gestion de la sécurité (SGS) est un cadre reconnu à l’échelle internationale qui permet aux compagnies de cerner les dangers, de gérer les risques et d’améliorer la sécurité de leurs activités, idéalement avant qu’un accident survienne. Un SGS utilise une approche documentée et systématique d’évaluation et de gestion du risque opérationnel, qui fournit aux personnes à chaque échelon d’une compagnie les outils dont elles ont besoin pour prendre des décisions judicieuses, en temps normal comme en situation d’urgence. Un SGS aide également les compagnies à respecter la réglementation applicable. Par exemple, le SGS d’une compagnie maritime peut inclure des procédures de navigation, ainsi que des procédures propres à la navigation par visibilité réduite.

Les politiques, les procédures, les pratiques, la formation et la culture d’une compagnie sont les résultats d’un SGS. La gestion des risques dans le cadre d’un SGS est un cycle continu qui, par exemple, aide le personnel à terre (comme la direction d’une compagnie) et l’équipage à bord à cerner, à évaluer et à atténuer les risques existants ou potentiels pour les navires, les personnes et l’environnement, de même qu’à en assurer le suivi.

Même si la réglementation ne l’exigeait pas au moment de l’événement, Canship avait volontairement mis en place un SGSLe système de gestion de la sécurité (SGS) du Svanoy faisait partie d’un système de gestion de la qualité et de la sécurité mis en œuvre par Canship. pour le Svanoy. Le 25 avril 2023, le SGS du navire a fait l’objet d’un audit et d’une certification par DNV, une société de classification. L’audit a permis de déterminer que le SGS était conforme aux exigences du Code international de gestion de la sécurité (Code ISM).

Le manuel du SGS du Svanoy contient entre autres des sections sur les objectifs du SGS, les rôles et responsabilités de l’équipage, les qualifications de l’équipage, les exigences en matière de santé et sécurité au travail, les pratiques de travail sécuritaires, l’évaluation des dangers, et la préparation aux urgences et l’intervention en cas d’urgence.

Le manuel du SGS décrit les fonctions et les rôles du capitaine et de l’officier de quart pendant la navigation par visibilité réduite. La procédure de navigation par visibilité réduite exige, entre autres, le respect du Règlement sur les abordages, la détermination de la nécessité d’assurer une veille, l’adaptation au calendrier des traversées, au besoin, le choix d’une vitesse adaptée aux circonstances et aux conditions de visibilité réduite, la transmission des signaux de brume, le passage aux commandes manuelles au besoin, l’utilisation appropriée des radars, ainsi que la diffusion des appels relatifs à la sécurité.

Au moment de l’événement à l’étude, malgré que le manuel du SGS du Svanoy contenait une procédure de navigation par visibilité réduite, cette procédure n’a pas été suivie par l’équipage.

1.13 Système d’identification automatique

L’AIS est un système de suivi automatisé qui permet aux navires et aux stations côtières situées à portée VHF d’échanger en temps réel des renseignements dynamiques sur la position, le cap et la vitesse du navire. Un AIS peut aussi échanger des renseignements programmés comme le numéro d’identité du service mobile maritime (MMSI) du dispositif, le numéro OMI, l’indicatif d’appel, le nom et le type du navire, les conditions de navigation et les détails du voyage. Le numéro MMSI est un identifiant unique à 9 chiffres attribué à un navire pour tous ses appareils électroniques VHF visés, y compris un transpondeur AIS. Avant qu’un AIS puisse transmettre des données sur le navire, il doit être configuré avec un numéro MMSI valide.

1.13.1 Transmission et réception des données

Un appareil AIS transmet les données du navire au moyen de 2 canaux VHF réservés, tout en recevant simultanément les données d’autres navires et objets équipés d’un AIS situés à portée. La position GPS d’un navire (latitude et longitude) est diffusée continuellement et mise à jour toutes les 2 à 10 secondes. La fréquence de mise à jour peut varier en fonction de facteurs comme la vitesse du navire et les changements de cap. Par exemple, lorsqu’un navire est stationnaire ou se déplace lentement, l’appareil peut réduire la fréquence de mise à jour de la position pour économiser de l’énergie et de la bande passante. Inversement, si le navire change rapidement de cap ou de vitesse, la fréquence de mise à jour peut augmenter afin de fournir des renseignements plus précis aux navires qui se trouvent à proximité.

Les appareils AIS sont divisés en 2 classes :

- Classe A : pour les navires visés par la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et les navires non visés par la convention et battant pavillon canadien autres que les embarcations de plaisance décrites dans le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigationTransports Canada, DORS/2020-216, Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (modifié le 20 décembre 2023), paragraphe 118(1)..

- Classe B : pour tous les autres navires, y compris les embarcations de plaisance.

Les systèmes dans ces classes ont des capacités et des fréquences de mise à jour variables. En règle générale, les systèmes de classe A ont des fréquences de mise à jour plus rapides et transmettent plus de renseignements que ceux de classe B. Toutefois, à l’intérieur de ces classes, les fréquences de mise à jour peuvent encore varier en fonction de l’équipement et des configurations particuliers qui sont utilisés.

Le Svanoy était équipé d’un appareil AIS de classe A. Le signal AIS émis par le Svanoy a été reçu par l’embarcation de plaisance à l’étude, ainsi que par d’autres navires qui naviguaient dans la zone de l’événement à l’étude et par les SCTM.

L’embarcation de plaisance était équipée d’une radio VHF avec un AIS de classe B intégré. Le système avait été installé par un technicien dans le mois précédant l’événement. Les propriétaires de l’embarcation de plaisance n’avaient pas obtenu de numéro MMSI auprès d’Innovation, Sciences et Développement économique CanadaAvant 2015, Innovation, Sciences et Développement économique Canada était connu sous le nom d’Industrie Canada.. Sans numéro MMSI, un AIS reçoit les signaux des navires à proximité, mais ne transmet pas son propre signal à son tour. Les données de l’embarcation de plaisance n’ont donc pas été transmises aux autres navires, et sa cible n’était pas visible sur l’ECS du Svanoy.

Chaque fois qu’un appareil AIS sans numéro MMSI est mis en marche, il émet une alarme visuelle et sonore pour avertir l’utilisateur qu’aucun numéro MMSI n’a été programmé. Afin de poursuivre le fonctionnement normal de l’AIS, le conducteur doit appuyer sur une touche pour confirmer l’utilisation sans numéro MMSI programmé. Une petite icône en haut de l’écran du combiné indique si l’appareil émet un signal AIS ou s’il est en « mode furtif ». Toutefois, le traceur de cartes connecté à l’appareil n’affiche pas d’avertissement pour indiquer que l’AIS n’émet pas de signal.

1.13.2 Dépendance vis-à-vis les systèmes d’identification automatique

Lorsque les gens se fient à la technologie, comme les aides à la navigation ou les systèmes de sécurité, ils peuvent acquérir une grande confiance dans la capacité de ces systèmes à remplir leurs fonctions correctement et constamment. Bien que ces outils soient utiles, une dépendance excessive vis-à-vis la technologie peut conduire à une baisse de la vigilanceR. Parasuraman, R. Molloy, et I.L. Singh, « Performance Consequences of Automation-Induced "Complacency" », dans The International Journal of Aviation Psychology, vol. 3, numéro 1 (1993), p. 1 à 23.. Les gens peuvent se fier aux alertes ou aux avertissements automatiques de la technologie pour signaler tout problème ou changement dans l’environnement. Ils pourraient supposer que si aucune alarme ne retentit, tout est sous contrôle, ce qui peut entraîner une baisse de leur vigilance au fil du tempsK.L. Mosier et L.J. Skitka, « Human decision makers and automated decision aid: made for each other? », dans R. Parasuraman, M. Mouloua (éd.) Automation and Human Performance: Theory and Applications (Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1996), p. 201 à 220..

Une baisse de la vigilance peut diminuer la capacité à maintenir une conscience situationnelle efficaceM.R. Endsley, « Automation and situation awareness », dans R. Parasuraman, M. Mouloua (éd.) Automation and Human Performance: Theory and Applications (Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1996), p. 163 à 181.. Les gens peuvent ne pas remarquer les dangers potentiels ou les conditions changeantes, ce qui peut être critique dans des environnements où la sécurité est essentielle, comme la navigation dans le brouillard.

Des recherches ont démontré que les données fournies par un AIS ne sont pas fiables dans de nombreux casA. Wall, P. Brooks, A. Mokhtari et J. Wang, « Automatic Identification System (AIS): A Human Factors Approach », (Liverpool John Moores University [Royaume-Uni] et Chabahar Maritime University [Iran], janvier 2008).,T. Emmens, C. Amrit, A. Abdi et M. Ghosh, « The promises and perils of Automatic Identification System data », dans Expert Systems with Applications, vol. 178 (septembre 2021).. Les données de l’AIS contiennent souvent des erreurs, ce qui a une incidence sur ses capacités de prévention des collisions. Ces problèmes sont liés à une installation inadéquate, à des mises à jour peu fréquentes, à une formation insuffisante des conducteurs et à une conception des systèmes qui ne tient pas pleinement compte de la complexité des opérations maritimes. Des recherches proposent plusieurs améliorations pour accroître la fiabilité des AIS, notamment des contrôles d’installation rigoureux, une formation exhaustive des utilisateurs et un examen de la programmation des AIS pour assurer un traitement plus précis des données. Ces recherches soulignent également la nécessité de modifier la réglementation pour imposer une formation normalisée et une surveillance stricte des données des AIS par les autorités maritimes, et ce, afin d’améliorer l’efficacité du système au chapitre de la navigation et de l’évitement des collisions.

Pour répondre à ces préoccupations, TC a publié le Bulletin de la sécurité des navires 10/2016, qui indique ce qui suit :

Il fut porté à l’attention de Transports Canada que des informations erronées étaient parfois diffusées par l’AIS de certains bâtiments. Certaines informations, comme la position du navire, peuvent être erronées dues à une erreur de saisie des points de référence des antennes du système mondial de navigation par satellite (GNSS) et de l’AIS lors de l’installation. Une installation conforme du système est essentielle afin d’assurer l’exactitude de sa propre position ainsi que sa relation à l’égard des autres bâtiments soit affichée avec précision.

D’autres anomalies potentielles peuvent provenir d’une erreur de programmation de la part de l’opérateur (destination, heure prévue d’arrivée (HPA / ETA), cargaison, tirant d’eau) et/ou une mauvaise configuration ou calibration des capteurs externes de navigation du bâtiment (vitesse, course, course sur le fond)Transports Canada, Bulletin de la sécurité des navires 10/2016 : Système d’identification automatique (AIS) (7 octobre 2016), à l’adresse https://tc.canada.ca/fr/transport-maritime/securite-maritime/bulletins-securite-navires/systeme-identification-automatique-ais-bsn-no-10-2016 (dernière consultation le 9 septembre 2024)..

D’autres autorités maritimes ont également publié des lignes directrices et des avis sur l’utilisation de l’AIS avec d’autres outils de navigation. Par exemple, en 2021, Transport Malta, l’organisme gouvernemental qui supervise les transports à Malte, a publié un avis d’information concernant l’utilisation des communications radio VHF et de l’AIS pour éviter les collisions. D’après cet avis [traduction] :

Bien que l’équipement AIS fournisse des renseignements sur la navigation supplémentaires pour la prise de décision en matière d’évitement des collisions, il ne remplace pas les autres renseignements de navigation et d’anticollision qui proviennent des traceurs radar maritimes ou d’autres méthodes d’observation systématique. Les principaux instruments électroniques anticollision sont le radar et l’ARPA [aide de pointage radar automatique]. En raison du risque élevé de confusion, de malentendus et de mauvaises interprétations, il ne faut pas compter uniquement sur la radio VHF et l’AIS pour éviter les collisionsGouvernement de Malte, Transport Malta, « Information Notice 34 : The Use of VHF Radio Communication and AIS for Collision Avoidance » (Malta Transport Centre, 2021), à l’adresse https://www.transport.gov.mt/include/filestreaming.asp?fileid=5063 (dernière consultation le 21 juillet 2024)..

1.14 Événements antérieurs

En plus de cet événement, 235 événementsEn règle générale, le BST n’enquête pas sur les événements qui concernent uniquement une embarcation de plaisance, sauf en cas de préoccupations importantes liées à la sécurité ou si l’événement entraîne plusieurs pertes de vie ou des dommages considérables à l’environnement. ont été signalés au BST entre 2017 et 2023, dans lesquels des embarcations de plaisance et des navires commerciaux se sont retrouvés dans des situations très rapprochées avec un risque de collision. Dans bon nombre de ces événements, les navires commerciaux en cause ont pris des mesures pour éviter une collision. Quinze de ces événements ont conduit à une collisionLes données sur tous les événements de transport maritime signalés au BST sont disponibles sur le site Web du BST à l’adresse https://www.tsb.gc.ca/fra/stats/marine/data-6.html et sont mises à jour tous les mois..

1.14.1 Sondage pancanadien du BST auprès des pilotes

En 2022, le BST a lancé une enquête sur l’événement maritime M22P0298, au cours duquel de marchandises générales Saga Beija-Flor et l’embarcation de plaisance BC4010135 se sont retrouvés en situation très rapprochée et ont couru un risque de collision dans le port de Vancouver (Colombie-Britannique). L’embarcation de plaisance a été renversée et ses occupants sont entrés dans l’eau. Les occupants ont ensuite été récupérés par des navires qui se trouvaient dans le secteur et ont été transportés à un hôpital local.

Dans le cadre de son enquête, le BST a mené un sondage pancanadien auprès des pilotes maritimes brevetés. Le sondage a été lancé pour recueillir des données supplémentaires sur le risque de collision entre les embarcations de plaisance et les navires commerciaux qui sont pilotés au Canada. Le BST a reçu 76 réponses complètes pendant les 17 jours où le sondage était accessible.

Entre autres questions, le sondage demandait aux pilotes à quelle fréquence ils s’étaient trouvés dans des situations très rapprochées ou de risques de collision avec des embarcations de plaisance pendant qu’ils pilotaient. Soixante-dix-neuf pour cent (79 %) des répondants ont indiqué qu’ils avaient vécu de telles situations à l’occasion ou avec une certaine régularité; 55 % des répondants choisissant la dernière option.

Cinquante et un pour cent (51 %) des répondants ont indiqué qu’ils ne signalaient jamais ou seulement parfois les situations de risque de collision qu’ils connaissaient avec des embarcations de plaisance.

Les résultats du sondage indiquent que les situations présentant un risque de collision entre les navires commerciaux et les embarcations de plaisance sont répandues et sont généralement sous-déclarées dans les eaux canadiennes. De plus, d’après les répondants, une meilleure éducation et formation des conducteurs d’embarcations de plaisance constitue le facteur le plus important pour favoriser une réduction des situations très rapprochées et des risques de collision avec des navires commerciaux.

2.0 Analyse

Cette analyse portera sur les divers aspects de la navigation par visibilité réduite, sur l’utilisation de procédures relatives à la navigation par visibilité réduite dans le système de gestion de la sécurité (SGS) pour le Svanoy, sur la certification des conducteurs d’embarcations de plaisance et sur la dépendance vis-à-vis un système d’identification automatique (AIS).

L’enquête a permis de déterminer qu’aucune défaillance d’un composant ou d’une machine, que ce soit sur le traversier Svanoy ou sur l’embarcation de plaisance QC5998860, n’a contribué à cet événement.

2.1 Navigation par visibilité réduite

Pour éviter les conséquences indésirables d’un accident par visibilité réduite, les marins doivent être bien préparés à naviguer et employer tous les moyens disponibles pour évaluer pleinement le risque de collision. Dans l’événement à l’étude, le Svanoy était équipé d’un radar en bande X (3 cm) et d’un radar en bande S (10 cm), ainsi que d’un système de cartes électroniques (ECS) qui affiche les données de l’AIS du navire. Le traversier était aussi équipé d’un système de positionnement mondial (GPS), d’un enregistreur des données du voyage (VDR) et d’une corne de brume qui peut être actionnée manuellement et automatiquement. L’embarcation de plaisance était équipée d’une radio très haute fréquence (VHF) avec AIS intégré, d’un radar, de 2 traceurs de cartes, d’un pilotage automatique et d’une corne de brume à commande manuelle.

2.1.1 Signaux sonores

Le Règlement sur les abordages exige que les navires fassent retentir des signaux précis qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes.

Le Svanoy a quitté le quai du traversier de Saint-Joseph-de-la-Rive dans un brouillard épais, sans émettre de signal d’avertissement au départ (1 coup prolongé), et il a poursuivi sa route sans émettre de signal de brume (1 coup prolongé à des intervalles ne dépassant pas 2 minutes). Cette adaptation, qui n’était pas conforme au Règlement sur les abordages, découle du fait que l’équipe à la passerelle avait l’impression que le bruit fort des signaux pouvait perturber les communications entre les membres de l’équipage et déranger les passagers du traversier et les riverains. Avec le temps, ces adaptations peuvent devenir une pratique normale lorsqu’elles n’ont pas de conséquences négatives, et finir par faire partie de la routine de l’équipe à la passerelle. Dans l’événement à l’étude, l’absence de signaux de brume a réduit la capacité du navire à être détecté de façon audible par d’autres navires alors qu’il naviguait par visibilité réduite.

Au moment où le Svanoy quittait le quai de traversier, l’embarcation de plaisance QC5998860 franchissait le passage de L’Isle-aux-Coudres et s’approchait de la rive nord près de Saint-Joseph-de-la-Rive. Les occupants de l’embarcation de plaisance n’avaient pas l’impression que le brouillard était suffisamment épais pour nécessiter l’utilisation de la corne de brume manuelle de bord.

Le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation exige que les navires comme le Svanoy fassent un appel relatif à la sécurité de la navigation par radio VHF dans certaines circonstances et conditions, notamment lorsqu’ils quittent un poste d’amarrage ou lorsque l’appel est nécessaire à la sécurité de la navigation du navire ou d’autres navires. Dans l’événement à l’étude, étant donné que le Svanoy avait quitté le quai du traversier par visibilité réduite, le navire était tenu de faire un appel relatif à la sécurité de la navigation ou de communiquer son départ aux Services de communications et de trafic maritimes de Québec. La décision par l’équipe à la passerelle de faire route sans effectuer d’appel relatif à la sécurité de la navigation par radio VHF, qui constituait une adaptation aux exigences du règlement, a empêché les navires à proximité d’être informés du départ et de la présence du traversier dans la zone.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

Ni le traversier ni l’embarcation de plaisance n’ont utilisé les signaux prescrits en cas de visibilité réduite pour prévenir les autres navires à proximité de leur présence. La capacité du traversier et de l’embarcation de plaisance à détecter la présence et la position l’un de l’autre a donc été considérablement réduite.

2.1.2 Veille

Une veille appropriée, au sens de la règle 5 du Règlement sur les abordages, doit être assurée en tout temps par la vue et par l’ouïe, ainsi que par tous les autres moyens disponibles, pour évaluer pleinement le risque de collision. En outre, le Règlement sur le personnel maritime prévoit que dans des conditions de visibilité réduite, l’équipe de quart à la passerelle sur des navires comme le Svanoy doit être composée d’un officier de quart et d’un matelot de quart.

Après que le Svanoy eut quitté le quai de traversier, le capitaine était seul sur la passerelle et était seul responsable de la navigation, du pilotage et de la veille. Son attention était principalement dirigée sur l’ECS afin de déterminer la route du traversier, de compenser le courant et de surveiller le déplacement du traversier Félix-Antoine-Savard afin de maintenir une distance d’écart sécuritaire. Bien que l’embarcation de plaisance ne fût pas visible sur l’ECS, elle l’était sur les deux radars, mais sa cible est passée inaperçue. Le brouillard épais qui était présent au moment de l’événement a eu une incidence considérable sur la perception visuelle, réduisant la visibilité à 0,3 mille marin (NM) ou moins, ce qui a diminué la conscience situationnelle. La navigation sans surveillance radar adéquate a empêché de détecter la présence et la trajectoire de l’embarcation de plaisance.

L’attention est une ressource limitée, et les conducteurs de navires doivent continuellement établir des priorités quant aux aspects essentiels de leur environnement auxquels ils consacreront leur attention. Bien que l’attention sélective aide les conducteurs à se concentrer sur les aspects qu’ils jugent les plus importants pour assurer la sécurité, elle peut également conduire à l’omission de renseignements importants dans leur environnement immédiat.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

Au moment de l’événement, le capitaine du traversier, qui était seul sur la passerelle, était chargé de la navigation (y compris le pilotage et la veille) par visibilité réduite. Sa concentration sur l’ECS, qui ne montrait pas l’embarcation de plaisance, plutôt que sur le radar, qui montrait l’embarcation de plaisance, a fait en sorte que la présence de l’embarcation de plaisance n’a pas été détectée.

Pendant ce temps, le conducteur de l’embarcation de plaisance utilisait principalement l’AIS de l’embarcation pour surveiller le trafic maritime, et avait demandé à un autre occupant d’assurer la veille. Bien que le radar de l’embarcation fût fonctionnel, il était hors tension.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

Le conducteur de l’embarcation de plaisance surveillait le trafic maritime au moyen de l’AIS de l’embarcation. La dépendance vis-à-vis cette seule aide à la navigation, sans utiliser le radar, a fait en sorte de limiter la capacité du conducteur de l’embarcation de plaisance à détecter le traversier à temps pour prendre les mesures nécessaires à l’évitement d’une collision.

2.1.3 Vitesse de sécurité

Le Règlement sur les abordages prévoit que pour déterminer une vitesse de sécurité, il faut tenir compte, entre autres, de la visibilité, de la densité du trafic, de la capacité de manœuvre du navire et plus particulièrement sa distance d’arrêt et ses qualités de giration dans les conditions existantes, ainsi que les limites d’utilisation du radar. Par conséquent, tout navire doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité telle qu’il puisse prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et pour s’arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et conditions existantes.

Le brouillard peut nuire à la capacité d’évaluer les distances avec précision. Il peut faire en sorte que la vitesse perçue par le conducteur par rapport aux environs est plus faible, ce qui l’amène à sous-estimer la vitesse et à mal évaluer les distances d’arrêt.

Peu après avoir quitté le quai, le Svanoy a changé de cap sur tribord. La vitesse du traversier a été augmentée graduellement à 8,2 nœuds. Lorsque la vitesse augmente, le temps de réaction disponible pour effectuer des manœuvres d’évitement, comme un changement de cap, est réduit. En raison de son inertie, le traversier avait besoin d’une distance d’arrêt considérable pour éviter une collision.

À ce moment, l’embarcation de plaisance s’approchait du traversier à environ 1,4 NM et 65° à tribord de la route du traversier, à une vitesse d’environ 20 nœuds. À cette vitesse et compte tenu de la visibilité, le temps de réaction disponible pour prendre des mesures d’évitement était considérablement réduit, ce qui augmentait le risque de collision. Le conducteur de l’embarcation de plaisance a fait confiance à l’efficacité de l’AIS de l’embarcation pour naviguer de façon sécuritaire par visibilité réduite, en supposant que tant que ni alarme ni avertissement ne se déclenchait, tout était sous contrôle (voir la section 2.4 de l’analyse). Cette dépendance vis-à-vis l’AIS, combinée à une sous-estimation des risques, a conduit au maintien du même cap et de la même vitesse malgré les conditions existantes— une décision influencée par la tendance à s’en tenir au plan, qui est la tendance à maintenir le plan original même lorsque les circonstances changent.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

Compte tenu de la vitesse des navires, le capitaine du Svanoy et le conducteur de l’embarcation de plaisance ne disposaient que d’un temps limité pour évaluer pleinement la situation et le risque de collision. Le temps que les navires détectent leur présence mutuelle, ils étaient en situation très rapprochée et se trouvaient sur une trajectoire de collision.

2.1.4 Mesures à prendre pour éviter les abordages