Collision avec le relief

Immatriculation privée

Murphy Rebel (aéronef de construction amateur), C-FTWO

Aérodrome municipal de Squamish (Don Patrick Field) (CYSE)

(Colombie-Britannique), 12,5 NM SSW

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).

Déroulement du vol

Le 24 mai 2024, l’aéronef Murphy Rebel de construction amateur sous immatriculation privée (immatriculation C-FTWO, numéro de série CAB-1) effectuait un vol récréatif selon les règles de vol à vue (VFR) à partir de l’aérodrome municipal de Squamish (Don Patrick Field) (CYSE)Tous les lieux sont situés dans la province de la Colombie-Britannique, sauf indication contraire. à destination de l’aéroparc de Courtenay (CAH3), avec 1 pilote et 1 passagère à bord.

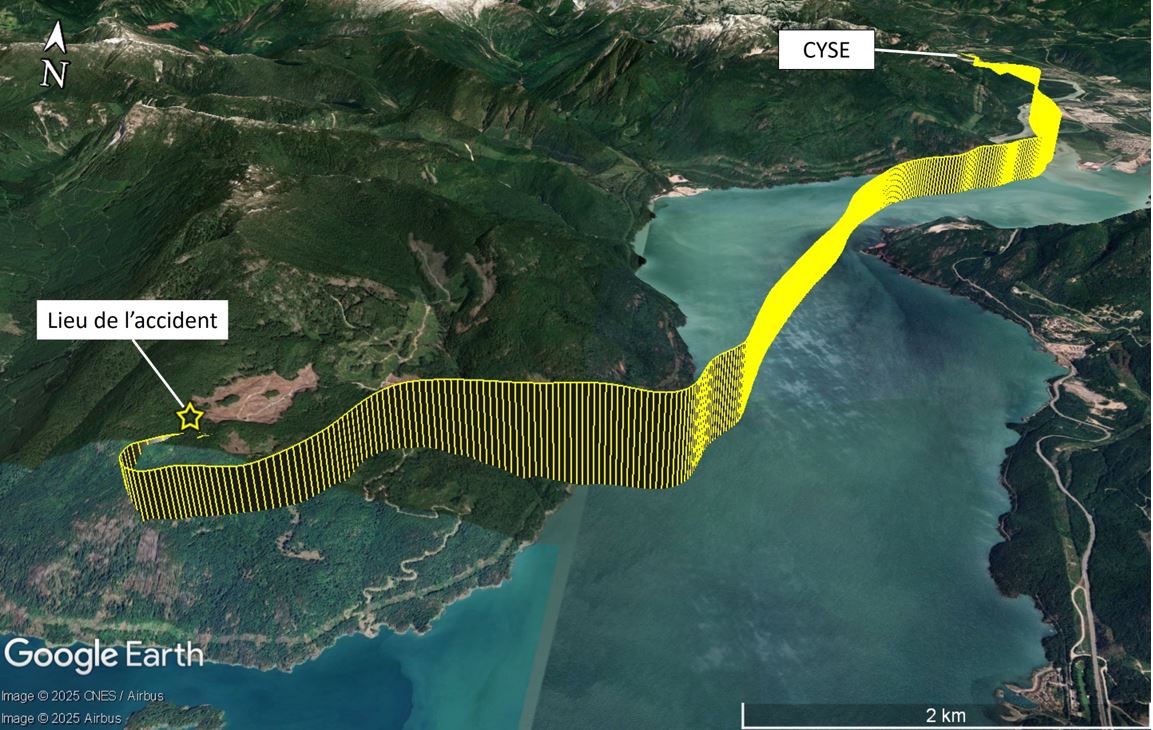

L’aéronef a décollé de la piste 15 vers 17 h 08Les heures sont exprimées en heure avancée du Pacifique (temps universel coordonné moins 7 heures).. Il a suivi la trajectoire approximative de la rivière Squamish en direction sud, montant à un peu plus de 2200 pieds au-dessus du niveau de la mer (ASL) avant d’entamer une descente. Il a ensuite volé entre 1600 et 1550 pieds ASL, effectuant plusieurs changements de cap tout en se dirigeant vers le sud-ouest.

Vers 17 h 16, l’aéronef a repris sa montée. Il a franchi les 2400 pieds ASL et a changé de cap de 80° vers l’ouest. L’aéronef avait suivi la baie Howe en direction sud et volait maintenant vers un relief ascendant.

L’aéronef a effectué un virage à gauche, puis un virage à droite tout en continuant à monter et a atteint environ 2800 pieds ASL avant d’entamer une descente. L’aéronef est descendu pendant 28 secondes, puis est monté pendant 11 secondes à un taux de presque 1500 pi/min. La vitesse sol de l’aéronef a diminué, passant d’environ 81 nœuds à 50 nœuds pendant la montée.

Vers 17 h 20, l’aéronef a entamé un virage à droite en descente et en accélération qui s’est soldé par un demi-tour de plus de 180°. On estime que l’angle d’inclinaison était supérieur à 30°. La vitesse sol de l’aéronef a alors augmenté en passant d’environ 50 nœuds à 113 nœuds tandis que l’aéronef descendait à un taux de plus de 1800 pi/min.

L’aéronef a percuté le relief à une altitude topographique d’environ 2600 pieds ASL sur un cap est-nord-est (figure 1). Les 2 occupants de l’aéronef ont été mortellement blessés. L’aéronef a été détruit. Un incendie s’est déclaré après l’impact, et les dommages à l’environnement ont été minimes.

Renseignements sur le pilote

Le pilote était titulaire d’une licence de pilote privé – avion délivrée le 5 novembre 2021 et d’un certificat médical de catégorie 3 valide. Au moment de l’événement, il avait à son actif environ 310 heures de vol au total, dont environ 230 heures de vol dans l’aéronef à l’étude.

Le pilote ne possédait pas de qualification de vol aux instruments. Les dossiers de formation indiquent que le pilote comptait 5 heures d’expérience d’entraînement au vol aux instruments, ce qui est le minimum requis pour détenir une licence de pilote privé. La dernière fois qu’il s’était exercé à voler en se référant aux instruments de vol de l’aéronef remontait à septembre 2021. Il n’existe pas d’exigence de maintien des compétences de vol aux instruments dans le cas des pilotes privés qualifiés pour le vol VFR.

L’enquête a permis de déterminer que tout l’entraînement au vol aux instruments du pilote avait été effectué avec un dispositif de blocage de la vision porté pour obstruer la vue à l’extérieur de l’aéronef durant le vol aux instruments. Le pilote n’avait aucune expérience documentée de vol dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) réelles ni aucun entraînement documenté au vol aux instruments sur simulateur, et il n’était pas tenu d’en avoir.

Selon l’information obtenue au cours de l’enquête, rien n’indique que des facteurs médicaux, physiologiques ou pathologiques ont nui à la performance du pilote.

Renseignements météorologiques

L’enquête a permis d’établir que le pilote avait refusé un exposé météorologique avant le vol, proposé par téléphone par un spécialiste de l’information de vol de NAV CANADA, et qu’il n’avait pas effectué d’exposé météorologique ni obtenu de renseignements météorologiques au moyen d’un logiciel de planification de vol électronique sur sa tablette personnelle. Il est possible que le pilote ait obtenu des renseignements météorologiques d’autres sources, comme Internet, mais cette information n’a pas pu être confirmée lors de l’enquête. Par conséquent, l’enquête n’a pas permis de déterminer quels renseignements météorologiques le pilote avait obtenus avant son départ.

La carte Nuages et temps de la prévision de zone graphique applicable au vol à l’étude a été publiée à 16 h 25 (43 minutes avant le départ) et est devenue valide à 17 h (8 minutes avant le départ). Elle indiquait des conditions généralement VFR le long de la route de vol; toutefois, il y avait des zones de nuages bas par endroits avec des plafonds allant de 600 à 1200 pieds ASL et des zones localisées avec :

- des plafonds aussi bas que 300 pieds au-dessus du sol (AGL);

- une visibilité aussi faible que 1 mille terrestre;

- de la faible pluie;

- de la brume.

L’observation météorologique pour l’aviation effectuée le plus près du lieu de l’événement et comprenant un rapport sur les plafonds et la visibilité était le message d’observation météorologique régulière d’aérodrome qui avait été émis à 17 h, environ 20 minutes avant l’événement, à l’aéroport international de Vancouver (CYVR)CYVR se situe environ 24 milles marins (NM) au sud du lieu de l’événement.. Ce message indiquait les conditions suivantes :

- des vents du 140° vrai à 6 nœuds;

- une visibilité de 6 milles terrestres;

- de la faible pluie;

- de la brume;

- un plafond de nuages fragmentés à 700 pieds AGL;

- un ciel couvert à 2000 pieds AGL;

- une température de 11 °C et point de rosée de 11 °C;

- un calage altimétrique de 29,83 pouces de mercure.

Les stations météorologiques les plus près du lieu de l’événement, situées à Port MellonPort Mellon se situe environ 8,5 NM à l’ouest-sud-ouest du lieu de l’événement. et à Howe Sound-Pam RocksLa station météorologique de Howe Sound-Pam Rocks se situe à environ 6,5 NM au sud du lieu de l’événement., indiquaient des vents calmes lors d’observations enregistrées environ 20 minutes avant l’événement.

Les comptes rendus des pilotes de 2 aéronefs qui volaient dans la zone de la baie Howe environ 1 heure et 2 heures, respectivement, après l’événement faisaient état de plafonds à 1100 pieds ASL et à 900 pieds ASL. Environ 2 heures et 30 minutes après l’événement, on a signalé que les plafonds sur le lieu de l’événement se situaient entre 1500 et 1700 pieds ASL. Puisque toutes les hauteurs de plafond signalées près du lieu de l’événement dans les heures qui ont suivi l’événement étaient inférieures à l’altitude topographique du lieu de l’accident, les ressources aériennes de recherche et sauvetage n’ont pas pu atterrir à proximité du lieu de l’événement.

Le vol à l’étude s’est entièrement déroulé à une altitude inférieure au niveau de congélation; le givrage de la cellule n’est donc pas considéré comme un facteur dans l’événement à l’étude.

Renseignements sur l’aéronef

L’aéronef à l’étude était un Murphy Rebel de construction amateur fabriqué en 2000. Il était muni d’un moteur à piston alternatif 4A-235-B31 de Franklin Aircraft Engines et d’une hélice métallique à pas fixe (figure 2). L’aéronef n’était pas équipé pour le vol selon les règles de vol aux instruments.

L’aéronef avait été importé des États-Unis au Canada en 2017. Au moment de son importation, l’aéronef avait effectué environ 179 heures de vol au total. L’enquête n’a pas permis de déterminer le temps de vol total de l’aéronef au moment de l’événement, car le pilote avait cessé de consigner le temps dans les airs de chaque vol, de même que le temps total dans les airs cumulatif de l’aéronef, dans le carnet de route de l’aéronefL’article 4 de l’annexe I (paragraphe 605.94(1)) du Règlement de l’aviation canadien exige que les pilotes inscrivent le « temps dans les airs de chaque vol ou série de vols et le temps total dans les airs cumulatif […] depuis la date de construction » dans le carnet de route de l’aéronef. en juillet 2022.

Avant le vol, l’aéronef avait été avitaillé avec 60 L d’essence aviation 100LL. Le volume total de carburant à bord de l’aéronef au moment de l’événement est inconnu; toutefois, le plan de vol déposé avant le vol à l’étude indiquait une autonomie de 3 heuresOn a calculé qu’une autonomie de 3 heures nécessitait environ 78 L d’essence aviation, en supposant 15 minutes à la puissance de montée et 2 heures et 45 minutes à la puissance de croisière..

Les dossiers techniques de l’aéronef indiquent que la dernière inspection de maintenance annuelle avait été effectuée le 20 février 2023. Au moment de l’événement, l’aéronef accusait un retard de 94 jours relativement à sa prochaine inspection de maintenance annuelle.

L’aéronef à l’étude n’était pas certifié pour effectuer des vols dans des IMC.

Moteur et commandes de vol de l’aéronef

Le moteur de l’aéronef à l’étude a été envoyé aux installations du BST à Richmond pour y être examiné. Des dommages ont été découverts sur l’engrenage du démarreur. L’engrenage du démarreur se déploie et entraîne l’engrenage d’accessoires pendant le démarrage du moteur. Celui-ci est rentré pendant le vol. À l’impact, il a été entraîné vers l’avant par les forces d’inertie, et il était rayé par les engrenages rotatifs de la prise d’entraînement des accessoires, ce qui indique que le moteur produisait suffisamment de puissance pour entraîner son engrenage d’accessoires au moment de l’impact.

Les collecteurs d’entrée d’air du moteur présentaient tous des signes de déformation ductile causée par les forces d’impact, ce qui indique la présence de chaleur dans le capot du moteur au moment de l’impact.

On a déterminé qu’au moment de l’impact, le moteur tournait à environ 2700 tr/min d’après l’empreinte produite par le contact entre l’aiguille du compte-tours et la face du cadran à l’impact. Le régime nominal maximum du moteur est de 2800 tr/min.

L’examen du moteur n’a révélé aucune anomalie suspectée avant l’impact et a permis de déceler de nombreux signes indiquant que le moteur tournait lorsque l’aéronef est entré en collision avec le relief.

La continuité des commandes de vol n’a pas pu être établie, car toutes les gouvernes se sont détachées de l’aéronef au cours de la séquence de l’écrasement et ont été considérablement endommagées.

Il n’y avait aucun signe de défaillance mécanique ni de mauvais fonctionnement des systèmes avant l’impact.

Piqué en spirale

Un piqué en spirale, ou une spirale, peut se définir comme « un virage en descente très accentué dans lequel la vitesse, le taux de descente et la charge alaire augmentent rapidementTransports Canada, TP 1102F, Manuel de pilotage - avion, 4e édition (révisé en août 2004), Exercice quatorze, p. 103. ».

Dans son Airplane Flying Handbook, la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis indique que [traduction] « les pilotes entrent habituellement dans un piqué en spirale lorsqu’ils rencontrent des IMC par inadvertance, le plus souvent lorsque les pilotes se fient à leurs sensations kinesthésiques plutôt qu’aux instruments de volFederal Aviation Administration (FAA), FAA-H-8083-3C, Airplane Flying Handbook (2021), chapitre 5, p. 5-26. ».

En outre, le Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge de la FAA indique ceci [traduction] :

Une spirale prolongée et non contrôlée résulte en une défaillance structurelle en vol, l’écrasement au sol, ou les deux. Les pilotes qui se retrouvent dans une telle situation rapportent couramment comme causes la perte de repères à l’horizon, l’incapacité à contrôler l’aéronef en se référant aux instruments, ou une combinaison des deuxFederal Aviation Administration (FAA), FAA-H-8083-25C, Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge (2023), chapitre 5, p. 5-20..

Avant l’impact avec le relief, la trajectoire de vol de l’aéronef à l’étude correspondait aux caractéristiques d’une spirale.

Renseignements sur l’épave et sur l’impact

L’épave de l’aéronef a été retrouvée dans un secteur densément boisé au relief montagneux et accidenté. L’épave présentait des signes d’un impact à haut régime et a été retrouvée en morceaux le long d’une traînée de débris linéaire de 111 m (environ 364 pieds). L’état de l’épave était cohérent avec un piqué en spirale menant à une collision avec le relief. L’espace habitable à l’intérieur de l’aéronef a été compromis (figure 3). Les enquêteurs ont pu confirmer que les gouvernes et les surfaces portantes étaient intactes jusqu’au contact avec les arbres et le relief. L’accident n’offrait aucune chance de survie.

Recherche et sauvetage

L’aéronef à l’étude était muni d’une radiobalise de repérage d’urgence automatique fixeLa radiobalise de repérage d’urgence était un modèle E-04 d’ACK Technologies, Inc. pouvant transmettre sur les fréquences 121,5 MHz et 406 MHz. La radiobalise a fonctionné comme prévu et a alerté le Centre canadien de contrôle des missions vers 17 h 21.

Un téléphone cellulaire, équipé d’une fonction de détection des écrasements, se trouvait également à bord de l’aéronef. Cette fonction téléphonique a automatiquement émis un appel aux services d’urgence après avoir détecté un écrasement grave. Elle a également envoyé une notification aux personnes à contacter en cas d’urgence désignées par le propriétaire du téléphone. Ainsi, les amis et la famille des occupants de l’aéronef ont été informés de l’événement en même temps que les services de recherche et sauvetage (SAR).

Le Centre conjoint de coordination de sauvetage à Victoria a dépêché un aéronef C-130 Hercules et un hélicoptère CH-149 Cormorant (Cormorant) sur le lieu de l’événement. Un hélicoptère civil de SAR exploité par la British Columbia Search and Rescue Association a également été dépêché dans la zone.

Certains destinataires de la notification d’écrasement envoyée par le téléphone du pilote ont choisi de se rendre sur le lieu de l’événement, ce qu’ils ont fait à bord d’un hélicoptère civil Aerospatiale AS350 B2 (AS350) pendant que les opérations de SAR étaient en cours.

En ce qui concerne l’évitement des zones de SAR, le Supplément de vol – Canada (CFS) prévoit ce qui suit :

Il a été plusieurs fois signalé que des pilotes privés et professionnels, bien que n’étant pas sous le contrôle des Forces canadiennes au cours de recherches aériennes, gênent sérieusement et mettent parfois en danger la sécurité des aéronefs engagés dans des opérations de recherche.

Ces intrusions sont le fait de pilotes évoluant sans aucune nécessité […] dans la zone de recherche […].

Dans l’intérêt de la sécurité des vols, et pour permettre aux opérations de recherches et de sauvetage de maintenir une efficacité maximum, les pilotes des aéronefs non engagés dans cette activité doivent éviter dans la mesure du possible l’espace aérien défini par le NOTAM. Si ces derniers doivent évoluer dans cet espace aérien, ils doivent faire preuve d’une extrême prudenceNAV CANADA, Supplément de vol – Canada (CFS) (en vigueur du 16 mai 2024 au 11 juillet 2024), Urgence, p. F7..

L’AS350, qui transportait 3 passagers en plus du pilote, n’a pas participé aux opérations de SAR officielles. Bien qu’aucun NOTAM n’ait été émis, l’enquête a permis de déterminer que le pilote était au courant des opérations de SAR qui se déroulaient à proximité du lieu de l’événement avant d’entreprendre le vol pour s’y rendre.

Après son arrivée dans la zone des opérations de SAR, l’hélicoptère AS350 est devenu un conflit de circulation aérienne pour le Cormorant. L’AS350 aurait volé à la même altitude et se serait dirigé directement vers le Cormorant, qui se trouvait déjà dans la zone. L’équipage du Cormorant a décidé de quitter la zone de recherche et s’est éloigné d’environ 1 mille pour assurer sa propre sécurité, car la communication ne pouvait pas être établie avec l’AS350 sur la fréquence de trafic de CYSELa fréquence de trafic de CYSE est 122,8 MHz., ni sur la fréquence 123,2 MHz, qui serait couramment utilisée dans la région de la baie Howe. L’enquête a permis de déterminer qu’aucun des hélicoptères ne surveillait la fréquence 126,7 MHz.

Sans communiquer avec le Cormorant, l’AS350 s’est posé près du lieu de l’événement, déposant au sol 1 des 3 passagers. Le Cormorant a ensuite établi une communication radio avec le pilote de l’AS350 et lui a dit de quitter la zone. L’AS350 est parti, mais le pilote n’a pas établi de communication pendant le départ de l’appareil et n’a pas indiqué que celui-ci avait quitté la zone.

On a mis fin aux opérations de SAR lorsqu’il a été signalé que les occupants de l’aéronef à l’étude n’avaient pas survécu à l’accident.

Rapports de laboratoire du BST

Le BST a produit les rapports de laboratoire suivants dans le cadre de la présente enquête :

- LP094/2024 – Aircraft Track Superimposed Over Terrain [Trajectoire de l’aéronef surimposée sur une carte morphographique]

- LP100/2024 – NVM Data Recovery – PEDs and Radio [Récupération de données de la mémoire non volatile – PED et radio]

Messages de sécurité

On rappelle aux pilotes qu’il est difficile d’effectuer un vol VFR dans des conditions météorologiques marginales, comme un plafond bas, surtout si le vol se déroule en région montagneuse. Les pilotes doivent envisager des stratégies pour éviter de mauvaises conditions météorologiques, ainsi que prévoir des plans si ces conditions se présentent. Les vols VFR qui se poursuivent en IMC aboutissent souvent à une collision mortelle avec le relief ou à une perte de maîtrise à cause d’une perte des repères visuels.

Il est rappelé aux pilotes d’aéronefs qui ne participent pas à des opérations de SAR d’éviter les zones de SAR ou de faire preuve d’extrême prudence lorsqu’ils doivent s’y rendre, conformément aux directives du CFS.

Il est essentiel que les pilotes participent aux communications radio avec les aéronefs situés à proximité afin d’éviter les collisions, en particulier dans les zones où se déroulent des opérations de SAR.

Le présent rapport conclut l’enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada sur cet événement. Le Bureau a autorisé la publication de ce rapport le 4 juin 2025. Le rapport a été officiellement publié le 10 juillet 2025.